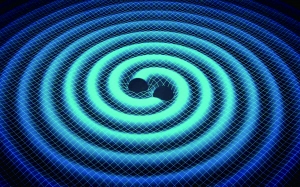

引力波。

太极的图形与引力波双黑洞形象很相似。

作为发现引力波团队的重要成员之一,罗家伦(第一排右一)参加了11日的新闻发布会。

美国发现宇宙引力波奏响了序曲,未来的空间探测还将演奏出交响乐。2月16日,中国科学院对外公布我国空间引力波探测“太极计划”。按照其中的一个方案,中国在2033年前后将发射三颗卫星组成的引力波探测星组。

中科院两院士领衔

据介绍,空间引力波探测被列入了中科院制订的空间2050年规划。2008年由中科院发起,中科院多个研究所及院外高校科研单位共同参与,成立了中国科学院空间引力波探测论证组,开始规划中国空间引力波探测在未来数十年内的发展路线图。目前已形成中科院院士胡文瑞、吴岳良为首席科学家的“空间太极计划”工作组,在引力波源的理论及探测研究和卫星技术研究上取得了诸多进展。

“太极”源于万物之始

100年前,爱因斯坦在创立了广义相对论后不久就提出了引力波存在预言。百年来,世界各国科学家为寻找引力波付出了巨大努力。今年2月11日,美国“激光干涉引力波天文台”(LIGO)宣布第一次直接探测到引力波。

“LIGO的成功对于全球空间引力波探测与研究都具有启示作用,但只是奏响了序曲”,在中国科学院院士胡文瑞看来,“空间引力波探测就像是一出交响乐,主调部分还没开始。”

这一计划缘何起名“太极”?胡文瑞解释道,按照中国的宇宙观,万物开始是“太极”,探测原初引力波就是研究宇宙的起源,而太极的图形与双黑洞形象很相似。

太极计划是中欧合作计划

“中国目前的技术能力与国际先进水平还有一定的差距,这种差距可以通过国际合作得到一定的弥补。”胡文瑞说,目前太极计划工作组与国际同行已建立了广泛联系。据介绍,“太极计划”是一个中欧合作的国际合作计划,它有两个方案。方案I是参加欧洲空间局名为“eLISA”的双边合作计划,今年秋天完成双边合作的可行性报告。方案II是中国在2033年发射一组由位于等边三角形顶端三颗卫星组成的引力波探测卫星组,与2035年左右发射的eLISA卫星组同时邀游太空,进行低频引力波探测,互相补充和检验测量结果。

除了中科院提出的“空间太极计划”,中国引力波探测计划还包括中山大学领衔的“天琴计划”和中科院高能物理研究所主导的“阿里实验计划”。

北京晨报记者 韩娜

■相关新闻

发现引力波团队中 有个广州仔

他2012年高中毕业 目前在美国读大四

近日,一个来自大洋彼岸的喜讯让还在假期的广州市天河中学沸腾了起来——美国的科学家们首次直接探测到了引力波,而这个人类重大发现成果的缔造者中,有一个名字他们非常熟悉,他是天河中学2012届毕业生、现就读美国卡尔顿学院四年级学生罗家伦。

15日,记者到天河中学采访时没能见到罗家伦本人,因为此时,他仍在美国紧张地准备毕业论文和期末考试。记者只能通过视频连线的方式和他通了话,在他的镜头中,美国当地时间晚上9点的大学实验室仍然灯火通明,学生们围坐在一起进行讨论,丝毫看不出有欢庆的样子。

“我的工作还有很多。”事实上,就在前一晚,罗家伦还熬夜学习工作直到凌晨4时,这种高强度的学习在他中学和大学期间从未间断。

进入美国卡尔顿学院就读后,2013年暑假,读大二的罗家伦就已经跟随研究团队开始了寻找“引力波”的历程。“我们的团队是自由和开放的,加入和退出都凭兴趣。”谈到自己的坚持,罗家伦又调皮地开起了玩笑,“因为导师说2014年LIGO(激光干涉引力波观测站)设备要升级,到时会很有希望,我想有希望嘛,那就再坚持一下……现在看来这是个正确的选择。”

妈妈说

“他不是爱因斯坦那样的天才,他得靠勤奋”

“到美国读大学后,家伦晚上经常学习到半夜两三点,他不是爱因斯坦那样的天才,他得靠勤奋。”罗家伦的妈妈李粤海心疼地说。但罗家伦的中学老师、天河中学机器人社团指导老师顾志居说,“其实罗家伦高中就常学习到凌晨,不过他那时有自己的方法——晚饭后先睡一觉,再起来学习到两三点。”顾志居说。

老师们都表示,罗家伦是标准的“学霸”,他的高三物理老师谈 说:“到高三,很多作业我都不让他做了,因为他已经全会了。”于是罗家伦开始自学英文原版物理书,“他买了很多关于广义相对论的英文物理书,还带回来和我讨论,但我的英文不足以读懂,都需要他翻译成中文,再一起讨论物理问题。”

罗家伦从小学习钢琴,直到现在仍然爱好,在卡尔顿学院,他的导师甚至为他特批了一台钢琴放在实验室里。

老师说

“能被导师选中,他的高情商一定起了作用”

在视频聊天时,罗家伦好几次向父母道谢,“谢谢爸爸妈妈支持我的学业”,“谢谢爸爸妈妈支持我弹钢琴”,“谢谢爸爸妈妈对我的财力支持”……

作为一个二十出头的男孩,这种表达并不常见,的确,罗家伦很讨人喜欢,虽然越洋视频连线并不太流畅,但他灵活的大眼睛和笑起来的酒窝,让记者们觉得温暖。他的老师谈 甚至这样说:“可以说,有他在,上课特别舒服。”

不同的老师都同意罗家伦是个“情商很高的孩子”,“在班上总有两三个非常优秀的学生,有的比罗家伦的思维更快,成绩更好,但罗家伦情商更高”。到美国读书以后,罗家伦并不经常回国,但每次回来,他一定要回校看望老师,这让老师们很感慨。“作为本科生,还是留学生,能被导师选中参加这么重大的项目,他的专业水平是一方面,他的高情商一定也起了作用。”谈 说。据《羊城晚报》