从土城一渡赤水后,红军面临的仍然是绝境。

当时,川军已经以优势兵力控制了红军北上必经的叙永、大坝等几个县城。从2月2日到6日,红军接连在叙永一线与川军激战,但没能突破这条封锁线。

川军的30个团,就在长江南岸一线严阵以待,原本的北渡长江计划已没有可能实现。毛泽东分析,长江是大江,即使红军能够突破外围的敌军防御到达江边,没有渡口,也无法成功北上。

扎西大整编

1935年2月9日,红军在云南省扎西地区集结,扎西位于四川、云南、贵州三省交界,因此有别名为“鸡鸣三省”。虽然正值农历新年,红军却无心庆祝。中央政治局召开了扎西会议,决定由洛甫(张闻天)代替博古(秦邦宪)任总书记,并提出了“回师黔北,再渡赤水,重夺遵义”的十二字方针。而这正是毛泽东最早提出的方案。

为了加强战斗部队,在扎西,红军还完成了整编,此时中央红军的总兵力共3万人,相比出发时,红军已经损失了六成多的兵力。整编后,除干部团外,全军共编为16个团。其中,红一军团缩编为两个师六个团,红三军团缩编为四个团,红五、红九军团各编为三个团。部队整编后,连队得到进一步充实,部队的战斗力和机动性大为增强。

二渡赤水河

虽然中央已经决定回师遵义,但在蒋介石看来,红军仍有北渡长江的意向,于是调动兵力合围扎西地区,并仍然在长江沿岸部署重兵。

而中央军委则利用蒋介石的这一错觉,先是西进佯装前往长江,随后东进从包围圈的空隙中穿插出来,准备二渡赤水河。

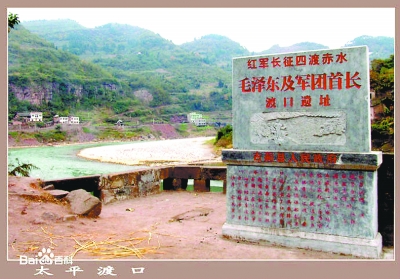

2月18日,红军左右两路先头部队到达赤水河边,左路纵队顺利控制了太平渡口并成功架设了浮桥,但进攻二郎滩渡口的右路纵队红13团却遇到了大麻烦。

二郎滩两岸峭壁林立,水急滩险,并且在红13团到达赤水河沿岸前,黔军已经派兵在对岸的高地驻守,期望利用居高临下的地理优势阻止红军渡河。

抢滩登陆战面对居高临下的守军,看起来简直是难以完成的任务。但红13团先头营利用手头仅有的三条小木船率先渡河,并控制了滩头阵地,黔军则在山腰布防。虽然黔军拥有地形优势,但红军先头营攻势猛烈,其他红军部队也继续渡河增援,很快黔军前沿阵地就全线崩溃,被赶回大山。

19日至21日,红军主力分别从二郎滩、太平渡等四个渡口二渡赤水,再回黔北。

再夺遵义城

重建黔北苏区,就必然要打下桐梓、娄山关、遵义等重镇,红军回师黔北,面对的仍然是黔军王家烈部。

在当时西南地区驻防的国民党军队中,黔军战斗力较弱,蒋介石命王家烈驻防黔北,正是打着消耗王家烈军队的主意,因此附近驻防的川军、滇军并没有支援的意图。黔军抵挡不住红军的猛烈攻势,节节败退。

2月24日,占领桐梓,守军不战而逃。25日,彭德怀率红三军团强行军50里奇袭娄山关,一场激烈的白刃战后,守军被一举击溃。

但26日,在遵义城下,红军遭遇了无处可退的黔军的激烈抵抗。攻城战打了一整天。由于遵义城墙坚固,王家烈又拼死抵抗,战斗异常激烈,红三军团参谋长邓萍在这场战斗中不幸牺牲,这是红军长征中牺牲的职务最高的指挥员。但最终,黔军不敌红军的猛攻,红军再下遵义城。

红军虽然又一次打下了遵义,但吴奇伟率领的中央军在城外不远处与黔军残部会合,准备反攻遵义。在遵义西南侧的老鸦山阵地,中央军以一个师的兵力猛攻红军驻守的一个团,全团几乎伤亡殆尽。而老鸦山被攻下,红军的防御体系几近崩溃,遵义城危在旦夕。

红一军团再次临危受命,林彪在研究了敌军部署后,果断突袭吴奇伟指挥部,将猝不及防的吴奇伟赶到了乌江对岸,并俘虏了千余名中央军殿后部队。

中央红军在五天之内,取桐梓、占娄山关、再夺遵义城,共击溃和歼灭敌人两个师又八个团,毙伤敌2400余人,俘敌3000余人,缴获大批军用物资,取得了长征以来最大的一次胜利。

激战鲁班场

鲁班场战斗情景再现

红军重占遵义后,蒋介石以中央军和黔军、川军、滇军、桂军共30万军队形成包围圈。为了摆脱敌人,红军于3月11日再次撤离遵义西进,准备歼灭中央军周浑元部。

鲁班场三面环山,地形复杂,而中央军悍将周浑元早已率优势兵力在此驻扎,附近老百姓的民房建材,很快就变成了木桩、藤条、荆棘串联的工事。此外,周浑元还修筑了数十个碉堡,形成了密集的火力网。

3月15日清晨,战斗首先在山林间打响,随后在山脚开阔地带,红军向鲁班场发起总攻。前方是坚固的碉堡,头上是敌军飞机的轰炸,战斗非常惨烈。敌我双方,往复进退,白刃格斗,血流漂杵,一些地方齐人深的荆棘茅草践踏为平地。激烈的战斗持续了4小时,打成了胶着状态,红军要歼灭周浑元部的目标难以实现。这场惨烈战役后,林彪、聂荣臻向总部电报的损失为489人伤亡,而据史料记载,敌军被毙、俘虏在千人左右。

补白

茅台美酒疗伤

红军茅台镇沽酒处

从鲁班场撤退后,红军先头部队抵达茅台镇。

行军路上,茅台酒的话题就开始在红军战士间传开。“茅台酒又香又甜,喝了能提神解乏!”有着这样的鼓励,部队的行军速度也加快了些。

长途行军期间,为了缓解疲劳,只要条件许可,红军指战员都要烧水泡脚并用烧酒揉搓脚板。到了茅台酒的故乡,炊事班更是买来了不少茅台酒,供战士们搓脚解乏。由于茅台酒能够舒筋活血、消炎去肿,还被缺医少药的红军用来治疗伤员。

时任总部工兵连连长的王耀南还曾和主席的警卫员一道前去买酒。由于没有合适的容器,他们就用烧红的铁条捅开竹节,在竹筒里满满地灌上酒扛着走,“就像机关枪”。王耀南按市价给老板结了酒钱,老板却激动起来:“军队嘛,这么点酒还给什么钱。”

“要不是长征来到这里,这辈子哪能喝上茅台酒呢,这还得好好‘谢谢’蒋介石!”时任军委干部团上级干部队队长的萧劲光回忆,当时部队在茅台镇驻扎了三天,上干队在掩护工兵连架设浮桥之余,战士们也少不了品尝世界知名的茅台酒。

几天后,部队继续行军,不少战士都倒空了水壶装上茅台酒,留下来搓脚活血。 本报记者 刘苏雅

80年前的茅台镇渡口战云密布

三渡赤水河

为了避免受敌夹击,中央军委决定撤出战斗。周浑元不知红军的意图,不敢轻易追击,龟缩在阵地三天没有轻举妄动。红军利用这一间隙,转战茅台镇,三渡赤水。

3月16日,红军不战而占领仁怀县城和茅台渡口。工兵连和干部团在茅台的上游山羊坳、中游珠沙堡、下游银滩渡架设了三座浮桥。16日16时,总司令朱德下达三渡赤水河的行动部署,红军开始大摇大摆地日夜渡河,毫不在意被敌军飞机发现渡河行动。果然,蒋介石根据飞机侦察结果,认为红军又要北渡长江,下令中央军和川军各部向古蔺地区追击。

补白

我爷爷背着毛主席上船

王东方讲爷爷的故事 康静 摄

茅台镇一处约有四五层楼高的小山坡上,居住着一位名叫王东方的老汉。他的祖父王应奇,曾是茅台镇渡口的渡船工人,背着毛泽东等几位领军人涉过浅滩,并在渡河后,将大军送到了习水。

71岁的王东方家里,依然保持着简朴的生活方式,屋子里一张老沙发,一个折叠桌,墙上挂着毛主席像,以及自家人的合影。地面的水泥坑坑洼洼,墙皮斑驳脱落。他的祖父王应奇,年龄比毛主席大一岁,也就是1892年生人。自家祖祖辈辈在茅台镇经营渡船,至王应奇这一代,他家已是“官方”的摆渡船工,每天的工作便是迎来送往。

茅台镇的地理位置十分重要,上游是四川泸州,那里生产的盐巴便通过水路送到茅台乃至贵北,而贵北的木材再被古老的水路物流运到四川。“盐帮”数不清的大小船只在水面上往来,每天茅台镇好不热闹。赤水水流湍急,并没有太小的船只。据说当时百姓过河并不收费,只是对携带一定数量货物的商人收费。当时茅台镇有三个渡口,王应奇所在的叫“中关渡口”。

1935年3月15日,红军来到了茅台镇。渡河需要浮桥,搭浮桥则需要船只,当时的领军者们便找到了王应奇,让他协助调配。在王应奇的奔忙下,大小船只迅速聚集在了河边。接着有人渡河拉绳子、穿起船只,镇上百姓们则送来了各种木料,其中包括一些居民家里的门板。浮桥很快完成。几乎与此同时,鲁班镇的战争开始,附近部分地区遭到了空袭,有大约200个红军因轰炸而牺牲。

好在渡河方式已经确定,红军主力秩序井然,在一天一夜之内迅速渡过了赤水。然而,包括毛泽东在内的几位领军者,并没有从浮桥渡河。考虑到安全问题,他们单独乘坐一条小船。

由于渡口已被占用且目标明显,他们选择在一处简易码头过河。那里只有少量石块和木桩,与其说是码头,不如说是个滩涂。“河水下面的河道不平整,深一脚浅一脚。没走过的人很容易摔倒。”一旦摔倒,很可能会被河水冲走。

于是,王应奇在河水里几次往返,背着毛泽东一行数人上船,走到小船跟前的时候,河水已经达到胸口的高度。

送红军的工作完成后,王应奇收到了一笔报酬:一对银手镯和两枚银圆。这几样东西,被一家人珍藏着,而这段经历也被老人默默藏在心间,直到多年后全国解放,上级来人寻访红军足迹,王应奇才公开了这段历史。 本报记者 张硕 刘苏雅 J233 J244

四渡赤水河

当年红军四渡赤水的太平渡口静水深流

三渡赤水仅仅三天后,中央军委再下命令,要求红军各部立即组织四渡赤水。朱德派遣先头部队控制渡口时,为加快浮桥的建设速度,特意要求“每人沿途砍带可架桥竹子一根”。22日清晨,红军从二郎滩、太平渡口一带第四次渡过赤水河。为掩护红军主力东渡赤水,红一军团的一个团还伪装成主力,大张旗鼓地向古蔺前进,诱敌西进。

但此时,中央军依然对红军形成合围之势,红军利用伪造的蒋介石密电,使得中央军吴奇伟部改变了行军路线,并派出红九军团佯动,吸引周浑元部的注意。

31日夜,红军利用中央军布防的漏洞,连夜强渡乌江。

3天后,红军主力逼近贵阳。这时,蒋介石本人就身在贵阳,而贵阳城中空虚,只有三个团的驻军和少数警察部队。红军实施疑兵计,接连攻破贵阳附近数个防御阵地。

蒋介石慌了手脚,立刻调来附近的滇军主力,而这正中了毛泽东的妙计。其实红军并未打算攻打贵阳,虚晃一枪后,红军绕过贵阳继续南下。滇军的主力东调,为红军西进云南铺平了道路。

补白

“七渡赤水”之说到底是怎么来的?

在赤水河边长大,曾任仁怀市长的作家谭智勇,致力于红军长征研究已经有数十年了。在其著作《四渡赤水》中,他对四渡赤水前红军还曾七次渡过赤水河,在赤水河两岸战斗的过程作了详细阐述。

四渡赤水战役打响前,林彪率领中央红军第一军团作为先遣队,率先占领了土城,黔军见红军气势如虹,便欲退守元厚。为了追击黔军,林彪率领部队展开追击,并分兵攻打元厚,两支部队分别渡过赤水河。

但战斗进行得并不顺利,在元厚进攻受阻后,林彪率部第三次渡过赤水河,准备攻打赤水县城。

赤水县城历来是川黔边境的军事重镇,为了便于隐藏,林彪派出两个排的兵力,借国民党军向各县征用稻草的时机,伪装成脚夫向赤水县城行军,主力部队紧随其后。

“没想到半路上,小分队碰到了换防的国民党军,对方军官在盘查的时候,听出了红军战士的江西口音。”谭智勇说。

激战了几个小时后,见无法突破敌军防御,红军决定暂时退却,并第四次渡过赤水河。据国民党军队电报称,这一战红军死亡三四百人,国民党军伤亡二百余人。

青杠坡战役打响后,战况惨烈,中央军委电令林彪率部回援。“当时林彪带着两个团的战士五渡赤水河,跑步前往土城。”谭智勇说。而九军团则在六渡赤水河后,在河岸固守,使得追击敌军不敢轻举妄动。

1月29日,全军下达一渡赤水的命令后,九军团第七次渡赤水河,在元厚与大部队会合。

“现在所说的四渡赤水是指中央军委指挥下红军的整体战略行动,而此前红军的七渡赤水,是红一军团与红九军团根据作战形势变化采取的战术行动,两者并不矛盾。”谭智勇说。