新华社武汉9月25日电 很少有大河像长江一样,如此波澜壮阔。

党的十八大以来,长江经济带生态环境保护发生转折性变化,经济社会发展取得历史性成就。江湖安澜、碧水东流、净水北送,长江治理进入现代化治水新时代。记者走进长江保护治理中枢机构——水利部长江水利委员会,感受大江之变。

保护

“数据实时更新,一旦低于生态流量或出现异常,系统就会立刻预警。我们会立即排查原因、采取处置措施。”在长江委水资源节约与保护局,工作人员轻点鼠标,全流域重要控制断面的生态流量监控动态一目了然。

作为我国水资源配置的重要战略水源地,长江不仅哺育流域内的4.7亿人民,还通过南水北调东中线一期工程、引江济淮、引汉济渭等工程惠泽北方缺水地区2.5亿多人,合计占全国总人口一半以上。

护一江碧水东流,保一库清水北送。近年来,长江委以问题为导向,把修复长江生态环境摆在压倒性位置,强化河湖生态流量保障,推进小水电清理整改,消除减脱水河段9万多公里。连续15年开展三峡水库生态调度试验,荆江河段“四大家鱼”自然繁殖规模恢复到20世纪80年代水平。开展长江干流岸线利用项目清理整治,腾退岸线162公里,完成“四乱”问题清理整治。严厉打击非法采砂,长江干流规模性非法采砂基本绝迹。推进43个幸福河湖建设、17条母亲河复苏和599条生态清洁小流域建设,建成331个点位、覆盖干支流的水生态监测网……

“抓住主要矛盾和矛盾的主要方面,新时代治江实现了从大开发到大保护的历史性转变。”中国工程院院士钮新强说。

数据显示,长江流域重要饮用水水源地水质评价达标率由2020年的97.56%提高至2024年的99.5%,干线连续五年全线保持Ⅱ类水质,2024年长江流域水土流失面积较十几年前第一次全国水利普查时减少了近7万平方公里。

系统

曾几何时,长江治理深陷“九龙治水”和“头痛医头、脚痛医脚”的怪圈。

“与历史相比,新时代治江的重要特征是系统思维。中医整体观被创造性应用于长江治理。”长江委主任廖志伟说,大保护“共”字是关键,长江委协同流域各省份和有关部门坚持从长江生态系统整体性和流域系统性出发,多方参与分工协作,实现保护治理“循法而治”,合作机制“顺畅有效”,流域管理“协同发力”。

长江大保护从点位治理转向系统治理。

南水北调中线工程的水源地丹江口库区及其上游9.52万平方公里流域,涉及6个省份40多个县(市、区),直接关系着汉江中下游和南水北调中线北方受水区的供水安全。2024年6月,长江委汉江流域治理保护中心在武汉成立,汉江自此有了涵盖汉江流域、跨省协同的专门保护机构。

“从推动法律法规体系建设,推进流域综合规划和专项规划的评估、修编和实施,到指导监督流域内国家战略性、全局性重大水利项目有序建设,再到推进流域治理管理与支撑经济社会高质量发展相融合,我们始终坚持流域‘一盘棋’,强化流域统一规划、统一治理、统一调度、统一管理,有效避免盲目施策、体系零散等问题。”长江委总规划师徐照明表示。

大江安澜是流域发展的基础。长江委强化流域水工程统一联合调度,建立“流域统筹、区域协同、部门联动”协作机制。如今,纳入长江流域联合调度的水工程已达132座(处),有效应对了2020年流域性大洪水和2022年极端干旱,防洪减灾和水资源综合利用效能更加显著。

共享

人民保护长江,长江造福人民。廖志伟说:“成果为民所享,新时代长江治理中,‘人民至上’的理念贯穿始终。”

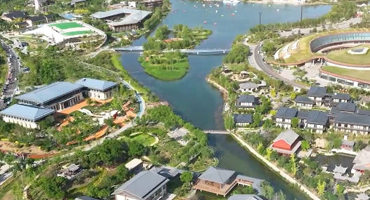

长江委河道采砂与河湖管理局局长王永忠介绍,长江已经形成一条集历史、人文、景观于一体的滨江生态带。长江委在提升河湖安全保障水平、维护河湖健康生命、实现河湖清洁美丽的基础上,持续推动河湖生态产品价值转化、保护传承弘扬江河文化,治水同时兴城,努力实现生产发展、生活富裕、生态良好的统筹兼顾,让长江更好地惠及人民。

长江优质的水和生态资源,成为沿江发展特色产业、助力群众致富增收的重要支撑。在重庆巫山,脆李种植面积超过30万亩;在湖北,“江汉大米”成生态佳品,带动100多万户增收……如今的长江沿线,岸绿景美产业兴盛。

长江保护治理的样板,正逐渐走向世界。

24日,第四届澜湄水资源合作论坛在长江委举行,与会的老挝农业与环境部副部长查特耐特·博拉塔说,长江保护治理的实践和方案,给其他国家江河治理提供了新的可复制的路径,值得世界借鉴。

新华社武汉9月25日电 很少有大河像长江一样,如此波澜壮阔。

党的十八大以来,长江经济带生态环境保护发生转折性变化,经济社会发展取得历史性成就。江湖安澜、碧水东流、净水北送,长江治理进入现代化治水新时代。记者走进长江保护治理中枢机构——水利部长江水利委员会,感受大江之变。

保护

“数据实时更新,一旦低于生态流量或出现异常,系统就会立刻预警。我们会立即排查原因、采取处置措施。”在长江委水资源节约与保护局,工作人员轻点鼠标,全流域重要控制断面的生态流量监控动态一目了然。

作为我国水资源配置的重要战略水源地,长江不仅哺育流域内的4.7亿人民,还通过南水北调东中线一期工程、引江济淮、引汉济渭等工程惠泽北方缺水地区2.5亿多人,合计占全国总人口一半以上。

护一江碧水东流,保一库清水北送。近年来,长江委以问题为导向,把修复长江生态环境摆在压倒性位置,强化河湖生态流量保障,推进小水电清理整改,消除减脱水河段9万多公里。连续15年开展三峡水库生态调度试验,荆江河段“四大家鱼”自然繁殖规模恢复到20世纪80年代水平。开展长江干流岸线利用项目清理整治,腾退岸线162公里,完成“四乱”问题清理整治。严厉打击非法采砂,长江干流规模性非法采砂基本绝迹。推进43个幸福河湖建设、17条母亲河复苏和599条生态清洁小流域建设,建成331个点位、覆盖干支流的水生态监测网……

“抓住主要矛盾和矛盾的主要方面,新时代治江实现了从大开发到大保护的历史性转变。”中国工程院院士钮新强说。

数据显示,长江流域重要饮用水水源地水质评价达标率由2020年的97.56%提高至2024年的99.5%,干线连续五年全线保持Ⅱ类水质,2024年长江流域水土流失面积较十几年前第一次全国水利普查时减少了近7万平方公里。

系统

曾几何时,长江治理深陷“九龙治水”和“头痛医头、脚痛医脚”的怪圈。

“与历史相比,新时代治江的重要特征是系统思维。中医整体观被创造性应用于长江治理。”长江委主任廖志伟说,大保护“共”字是关键,长江委协同流域各省份和有关部门坚持从长江生态系统整体性和流域系统性出发,多方参与分工协作,实现保护治理“循法而治”,合作机制“顺畅有效”,流域管理“协同发力”。

长江大保护从点位治理转向系统治理。

南水北调中线工程的水源地丹江口库区及其上游9.52万平方公里流域,涉及6个省份40多个县(市、区),直接关系着汉江中下游和南水北调中线北方受水区的供水安全。2024年6月,长江委汉江流域治理保护中心在武汉成立,汉江自此有了涵盖汉江流域、跨省协同的专门保护机构。

“从推动法律法规体系建设,推进流域综合规划和专项规划的评估、修编和实施,到指导监督流域内国家战略性、全局性重大水利项目有序建设,再到推进流域治理管理与支撑经济社会高质量发展相融合,我们始终坚持流域‘一盘棋’,强化流域统一规划、统一治理、统一调度、统一管理,有效避免盲目施策、体系零散等问题。”长江委总规划师徐照明表示。

大江安澜是流域发展的基础。长江委强化流域水工程统一联合调度,建立“流域统筹、区域协同、部门联动”协作机制。如今,纳入长江流域联合调度的水工程已达132座(处),有效应对了2020年流域性大洪水和2022年极端干旱,防洪减灾和水资源综合利用效能更加显著。

共享

人民保护长江,长江造福人民。廖志伟说:“成果为民所享,新时代长江治理中,‘人民至上’的理念贯穿始终。”

长江委河道采砂与河湖管理局局长王永忠介绍,长江已经形成一条集历史、人文、景观于一体的滨江生态带。长江委在提升河湖安全保障水平、维护河湖健康生命、实现河湖清洁美丽的基础上,持续推动河湖生态产品价值转化、保护传承弘扬江河文化,治水同时兴城,努力实现生产发展、生活富裕、生态良好的统筹兼顾,让长江更好地惠及人民。

长江优质的水和生态资源,成为沿江发展特色产业、助力群众致富增收的重要支撑。在重庆巫山,脆李种植面积超过30万亩;在湖北,“江汉大米”成生态佳品,带动100多万户增收……如今的长江沿线,岸绿景美产业兴盛。

长江保护治理的样板,正逐渐走向世界。

24日,第四届澜湄水资源合作论坛在长江委举行,与会的老挝农业与环境部副部长查特耐特·博拉塔说,长江保护治理的实践和方案,给其他国家江河治理提供了新的可复制的路径,值得世界借鉴。