育儿补贴还没领到,“奶粉钱”却先被骗子盯上。一些年轻父母发现,诈骗剧本的更新速度,几乎和政策同步。

9月8日,国家卫生健康委召开新闻发布会宣布,育儿补贴的申领正式全面开放,对3周岁以下婴幼儿按每孩每年3600元标准发放。

短短几周内,量身定制的诈骗电话已经瞄准新手父母对育儿补贴的期待,精准锁定目标家庭。对方不仅能准确报出孩子的姓名、出生日期,甚至连申领金额都一清二楚。在层层诱导中,有人差点被骗输入银行卡密码,有人眼睁睁看着“奶粉钱”被划走。

据新京报记者调查,母婴信息等个人隐私泄露已经屡见不鲜。个体的遭遇背后,是一条完整的公民隐私信息销售产业链,从信息泄露、数据倒卖、线上诈骗,再到资金转移,环环相扣。

上海市静安区检察院检察官周梦梦长期办理电信诈骗案件,她发现,只要“剧本”戳中了痛点,掌握足够的公民个人信息,诈骗分子总能精准切中受害人的心理弱点。这种诈骗剧本紧跟社会热点,呈现出明显的时效性与量身定制化特征。

打开“育儿补贴.top”网址,可以看到看似相关政策的介绍,但实际上会引流至未知软件。诈骗网站截图

“与时俱进”的电诈剧本

36岁的林尧(化名)今年刚迎来二胎,6月底顺利生下宝宝后,听闻有育儿补贴政策,她在支付宝完成了申请。

9月5日上午,她接到四通来自香港的电话。平时习惯拒接境外电话的林尧,心里不免生出一丝疑虑:“连打这么多次,应该是有重要的事吧。”

电话那头男子自称“育儿补贴发放工作人员”,核对宝宝出生日期和申领金额,并告知补贴3600元需分三次领取,如果三个月未提取,第四个月可一次性领取。林尧并不了解流程,便按照对方要求,在手机浏览器输入一串数字网址。

林尧记得,打开网页显示的是“国家卫健委网站”,填写完个人信息和账户信息提交后,网页显示“账户未开通企业收款功能”,需通过线上会议开通。

对方又让她改用微信收款,询问她的手机是“苹果还是安卓”,并指引安装“TestFlight”和“办公 e服务”两款软件。

她被引导进入一个“线上会议”,另一名“工作人员”接手对话,还提醒她不要接听其他电话。此时对方要求她打开微信的钱包,林尧突然发现手机上方的录屏小红点,她心里一惊,迅速退出了线上会议。

而王峰(化名)就没那么幸运。

王峰也接到归属地为香港的来电,对方报出他和爱人的姓名及身份证号码,引导他打开支付宝“查询育儿补贴金额”,同样以“没有开通企业收款”为由指引他登录指定网站并下载陌生应用。

随后,王峰的手机屏幕出现“白屏”。他看不到对方在做什么操作,直到他收到银行卡金额转出提醒。

王峰这才意识到,在他输入验证码和密码时,银行卡上的5000元已经被迅速划走,对方甚至尝试办理网贷分期,将资金转入银行卡再准备转走。报警后,警方确认第一笔资金已被转入境内账户,第二笔因转向境外而被银行拦截。

国内某知名网络公司一位安全专家解释,有些诈骗应用会诱导用户开启“辅助功能权限”,从而全面监控手机,盗取支付信息。王峰的经历正是典型案例。

盯上育儿补贴的骗局不止一种。

新京报记者在社交平台上看到,有人声称,“支付宝申请太慢了,需要预约跟排队,在卫健委国家官网线上申请,当天就办下来了。”

新京报记者打开对方推荐的网址“育儿补贴.top”,页面显示为“育儿补贴申领中心”,展示申请资格和提交材料。页面最下方有“抢占补贴名额”的提示,需要填写家长姓名、手机号、孩子出生日期和所在地区。

点击“立即申领”按钮,弹出需要安装一个来历不明的软件。

上述安全专家告诉新京报记者,这个钓鱼网站引导下载的软件为聊天类应用,内嵌一个需要邀请码注册的页面。这是骗子通过逐层引导促使用户下载安装指定聊天应用,从而完成诈骗。

这类钓鱼网站一般使用模板建站,不需要高水平开发能力。

北京一家信息科技公司的网络安全负责人张鑫解释,这类钓鱼网站使用的注册域名通常是非常规后缀,例如“.top”“.xyz”“.club”,或直接使用IP地址,降低用户警惕。网络黑产中有现成的政府、银行、电商网站模板,只需替换LOGO和文字,几分钟即可上线;甚至支持付费定制。

信息泄露于何处?

年轻父母们都在疑惑,骗子们为何能够精准地叫出新生儿的姓名、出生日期,甚至连父母的身份证号和补贴金额都一清二楚?

2024年10月,上海市静安区检察院办理了一起侵犯公民个人信息案件。顾先生的孩子刚出生,他就接到一家摄影机构的电话,对方能准确报出妻子的姓名和孩子的出生日期,目的是推销婴儿百天照套餐。

警方追查发现,这些数据来自一家月嫂服务公司的内部人员倒卖。王某某系公司派驻某医院产科的文员,负责管理母婴信息,单独或伙同总公司文员刘某某,将近4万条新生儿母婴信息打包出售,三年间累计获利超过30万元。摄影机构法人邹某某购得信息后,再交给话务公司批量拨打推销电话。

检察机关最终以侵犯公民个人信息罪对涉案人员提起公诉,并提起附带民事公益诉讼,要求公开赔礼道歉、永久性删除非法收集并存储的公民个人信息和按照获利金额支付公益损害赔偿金。

行业“内鬼”是泄露公民个人信息的主要源头,上海市静安区人民检察院公益诉讼部门检察官刘国敏表示,这些人具有职务便利,在工作中可以接触到公民个人信息,继而利用职务便利非法获取公民个人信息,后将上述信息出售获利。

“保护公民个人信息事关不特定公众群体的切身利益。”刘国敏指出,这起母婴信息泄露时间跨度长、数量大,影响的不只是个别家庭,而是整个社会公共利益。公众对于骚扰电话不胜其扰,但个人由于举证能力较弱,也不知道信息泄露的源头,维权往往成本高、难度大。

公安部今年公布的十大严打侵犯公民个人信息犯罪典型案例显示,信息泄露的方式多样。

除了“内鬼”,还有通过技术窃取,定向投放木马程序,非法控制内部计算机,进而窃取资料;还有非法采集,比如冒充地图类APP工作人员,以“帮商户开通旺铺认证”为名,骗取个体工商户的身份证号和联系方式。

除了被恶意窃取,个人信息“被动泄露”也让公众难以防范。也有人纳闷“没在网上乱填资料”,但信息还是被掌握。

张鑫提到,可能的泄露途径有以下几种:使用公共Wi-Fi时,数据可能被窃取;某些APP内置SDK(软件开发工具包)偷偷收集设备信息、通讯录等,还可能读取剪贴板中的验证码、链接;甚至随意分享一张照片,照片的元数据里就可能包含地理位置、设备信息。

所有这些,都可能成为信息黑产的“入口”。个人信息一旦流入黑色市场,会被层层倒卖,最终落到诈骗团伙手里,成为源源不断的“炮弹”。

隐秘的个人信息交易生意

张鑫解释,在隐私泄露的黑色产业链上,上游为提供技术支持的黑客,或者泄露敏感个人信息的“内鬼”;中游是“贩卖环节”;下游从事诈骗、洗钱等黑产。

上中下游之间早已形成了密切配合:中游根据诈骗需求,分层提供不同精度的数据,下游则依照“剧本”精准出击;诈骗成功后,下游会将经验反馈回中游,推动数据进一步清洗、标签化。合作模式既有“一条龙”团队包办所有环节,也有松散的分工合作,以分成的方式获利。

这一条看似松散的链条,借着分工协作,完成了对公民个人信息的“收割”。

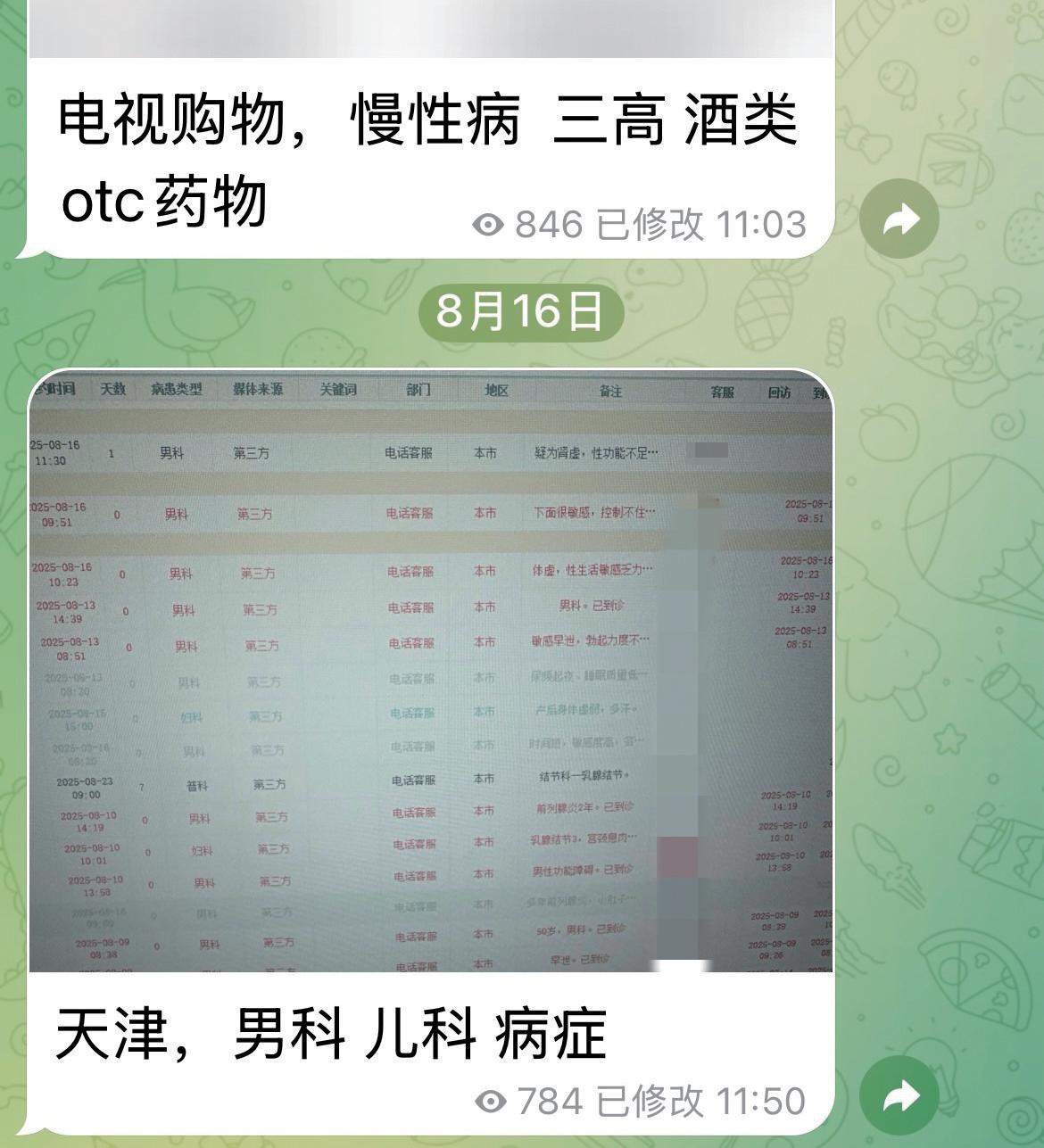

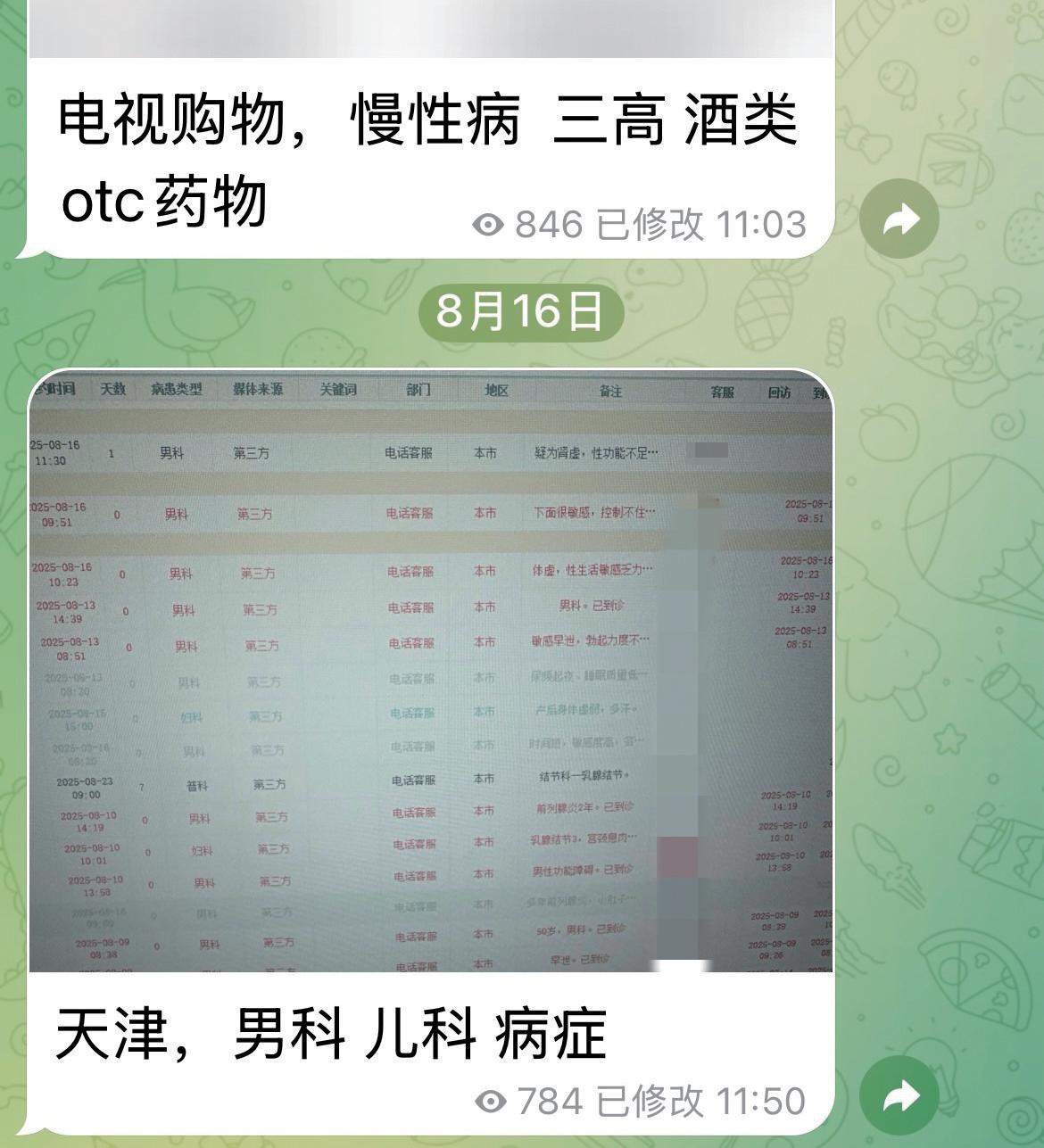

周梦梦提到,这些信息在非法数据交易市场上被称为“料”,暗网和一款海外社交软件常常是这些交易的场所。新京报记者在海外社交软件上检索关键词“新生儿信息”,很快链接出多个群聊中的内容。

有卖家称近期“新生儿火爆”“反馈稳定”。

张鑫解释,这代表新生儿相关名单目前在黑市上极为抢手,用这些数据实施精准诈骗后的命中率较高,出现了大量复购,推动这类信息成为黑产中的“常青货”。

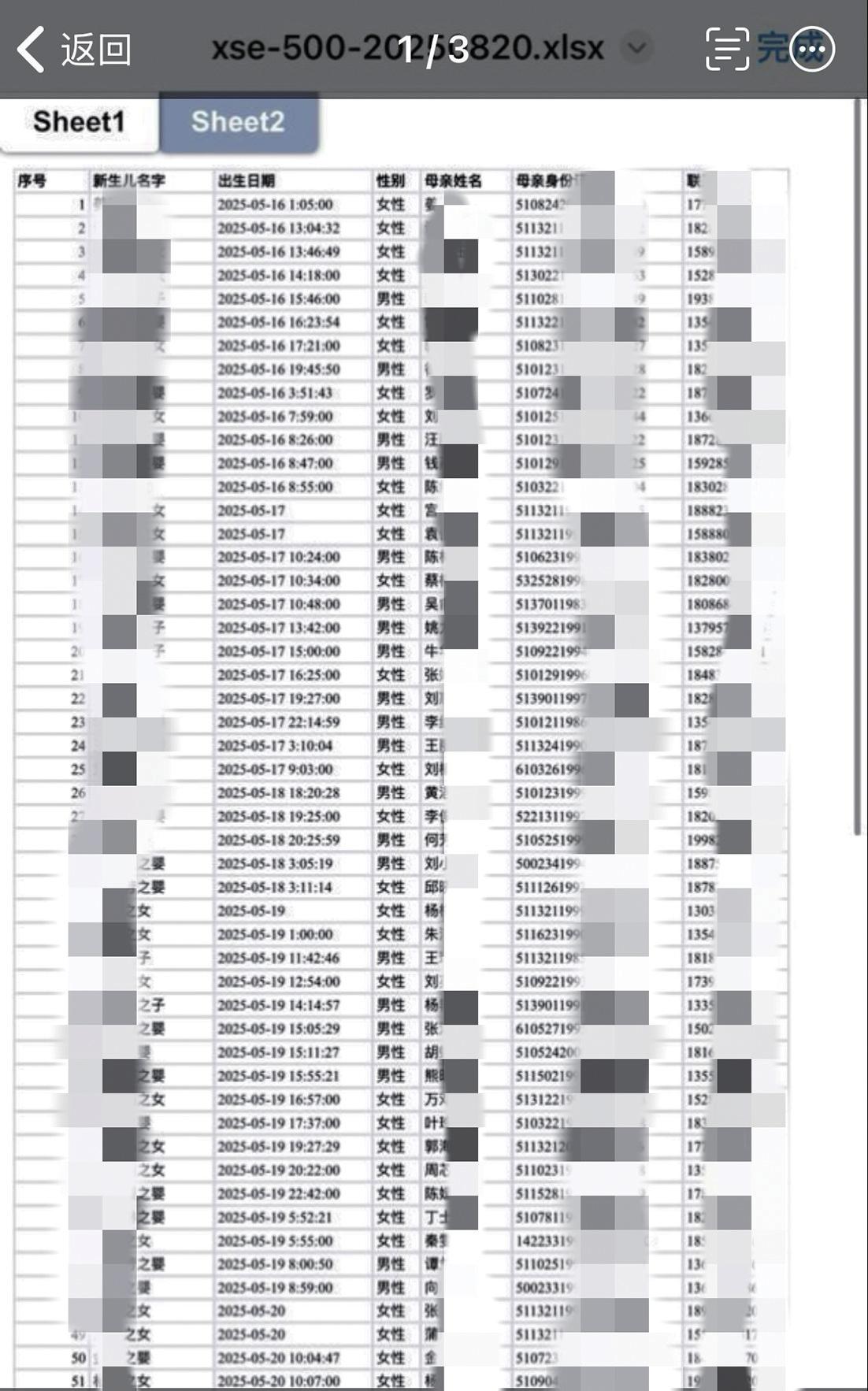

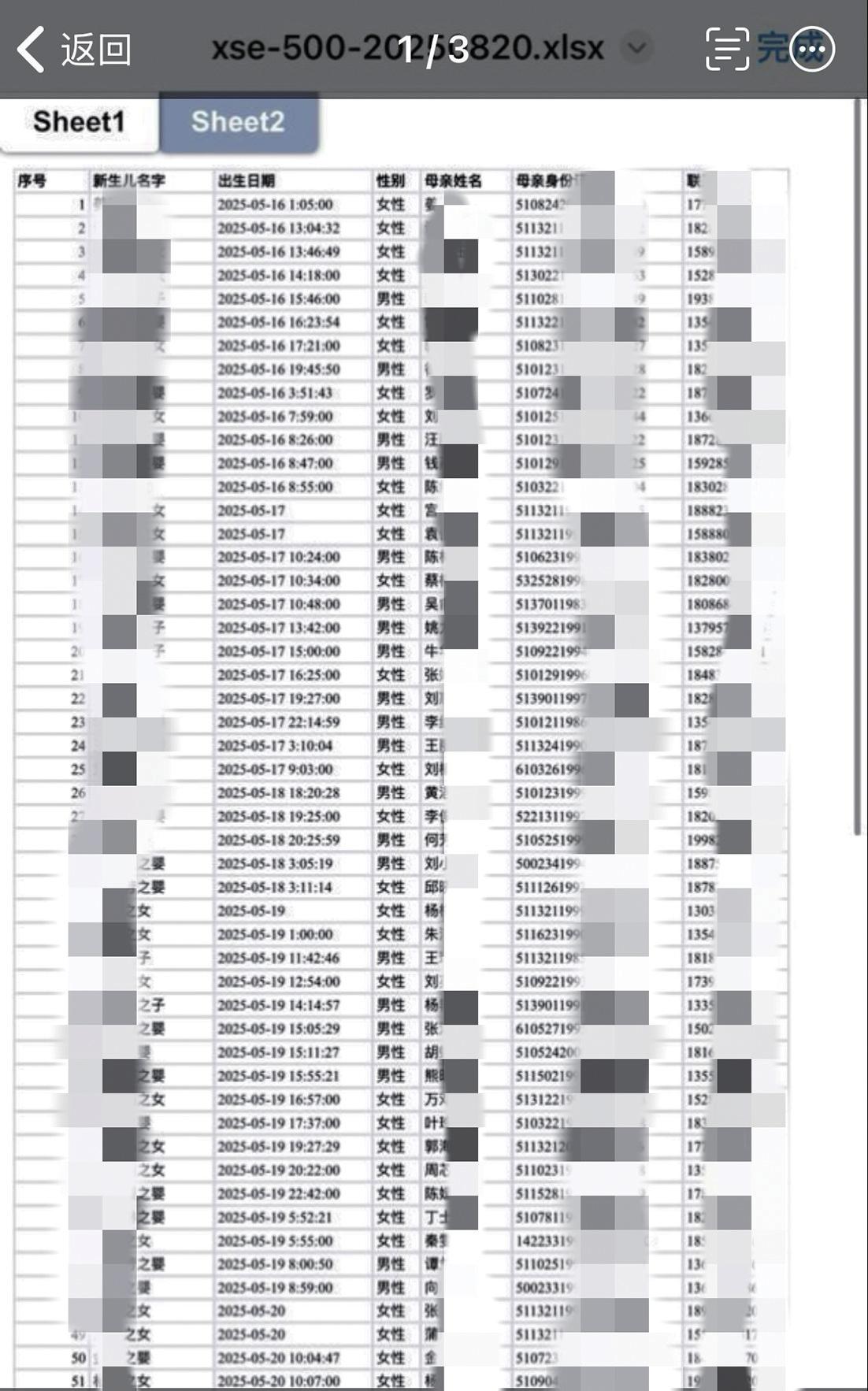

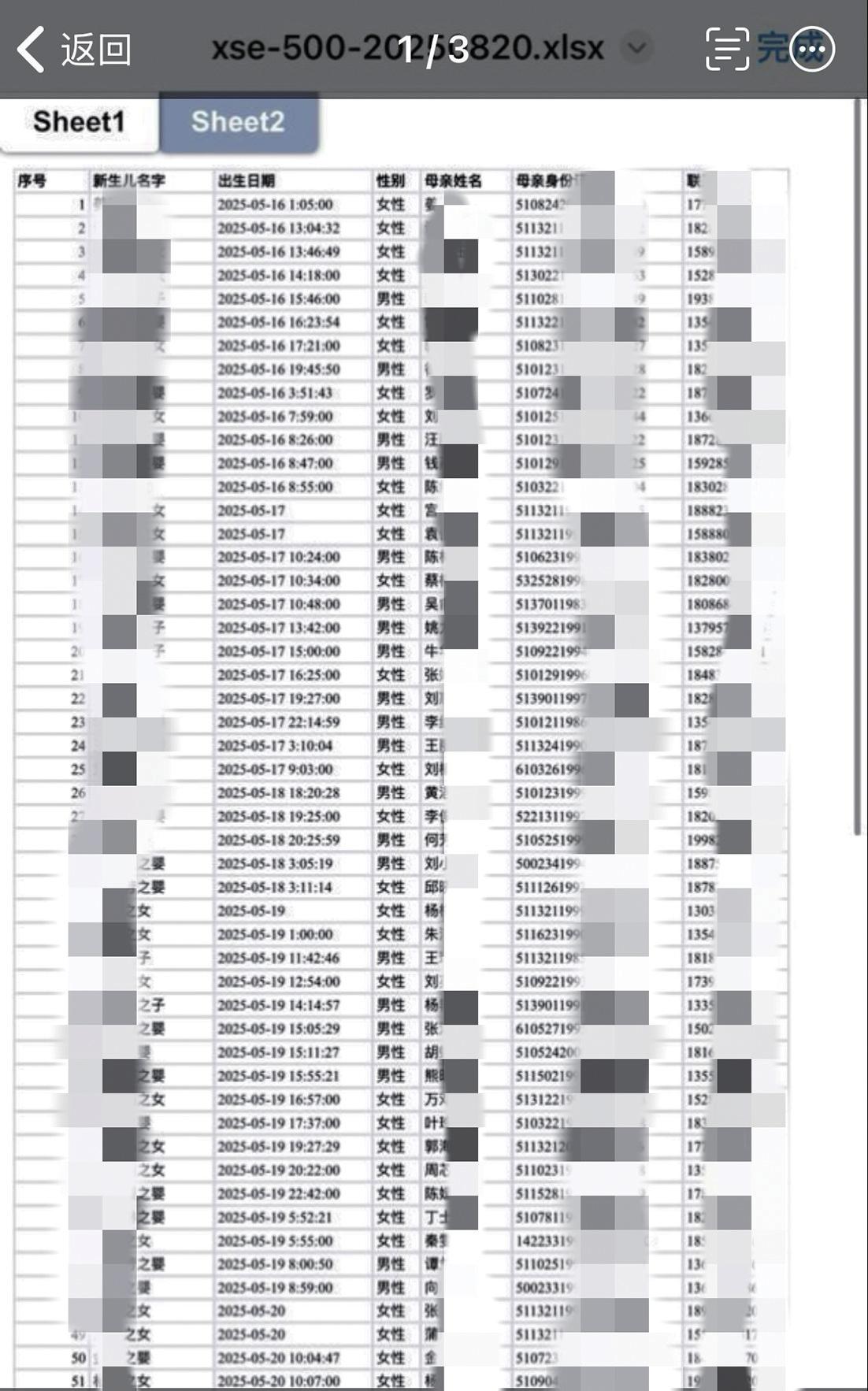

其中一个群聊中展示了一张表格截图,共有60条信息,包含“新生儿名字”“出生日期”“性别”“母亲姓名”“母亲身份证号”“联系电话”共六项信息。这些新生儿出生日期均为2025年5月,身份证号显示这份数据全部来自四川。新京报记者以买家身份联系了这位卖家,对方称一条数据5元,他目前只有四川、青海和广东三个地区的数据,在他展示的一张截图里有14份表格,将近2万条数据。

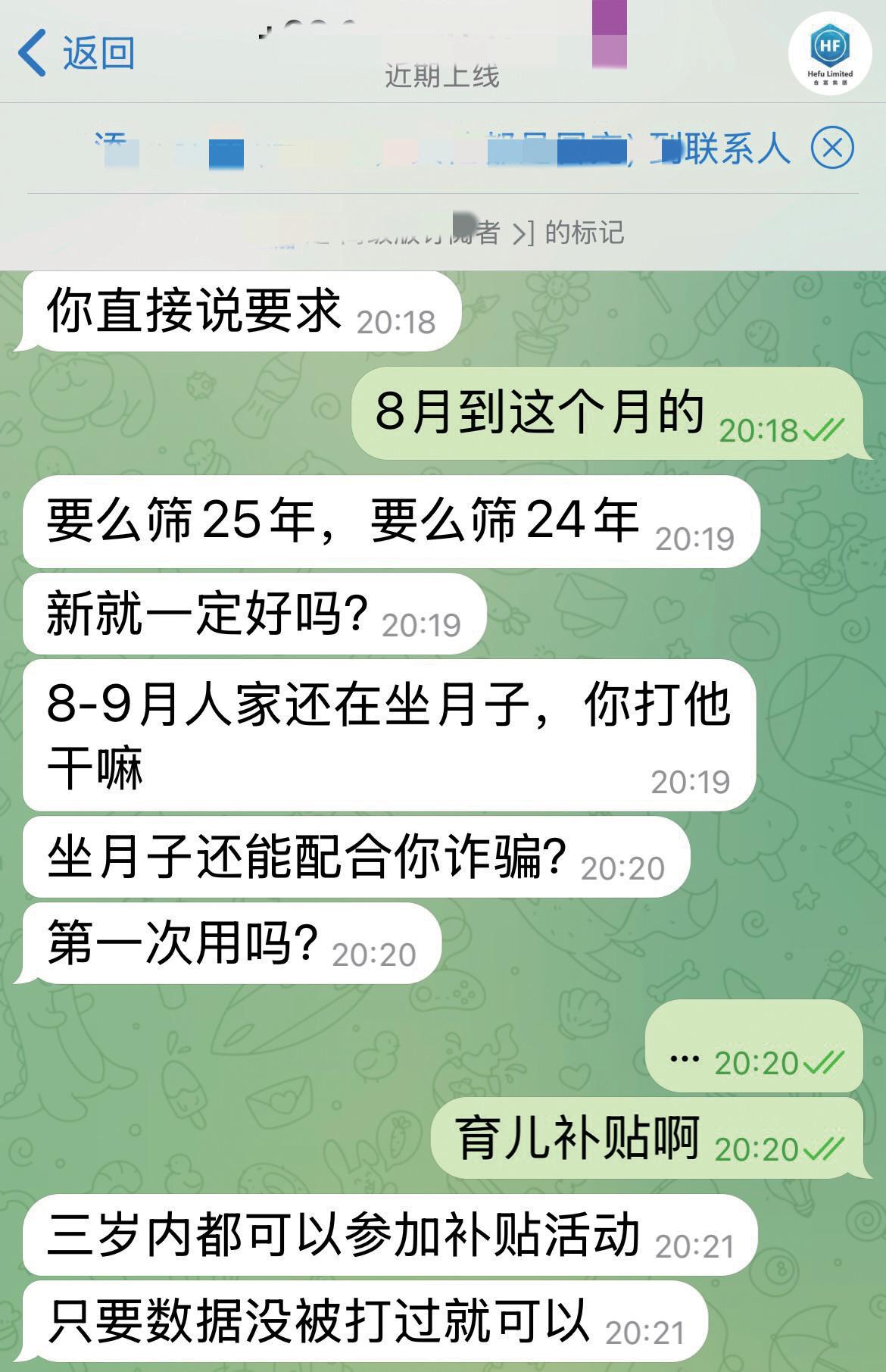

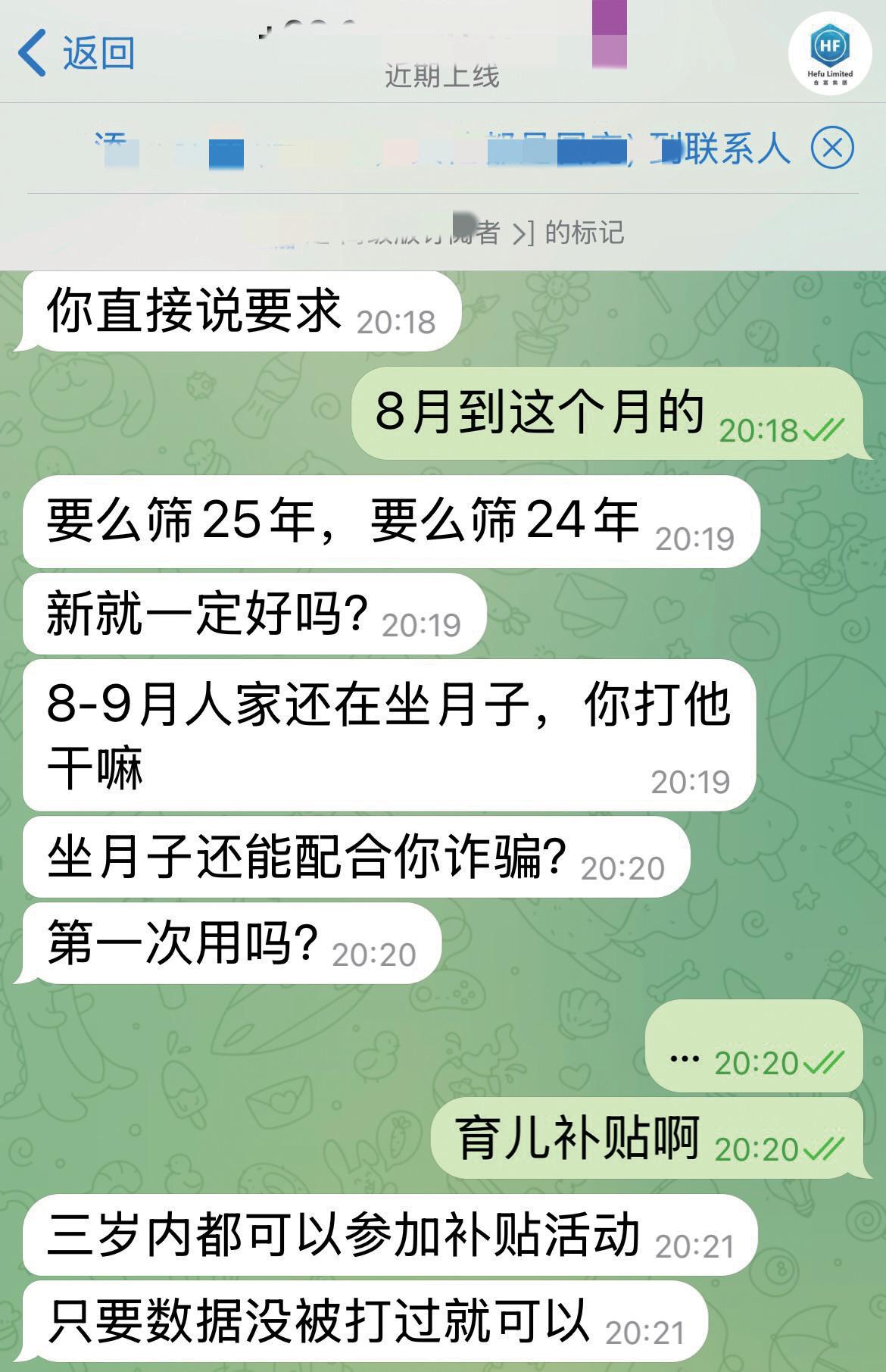

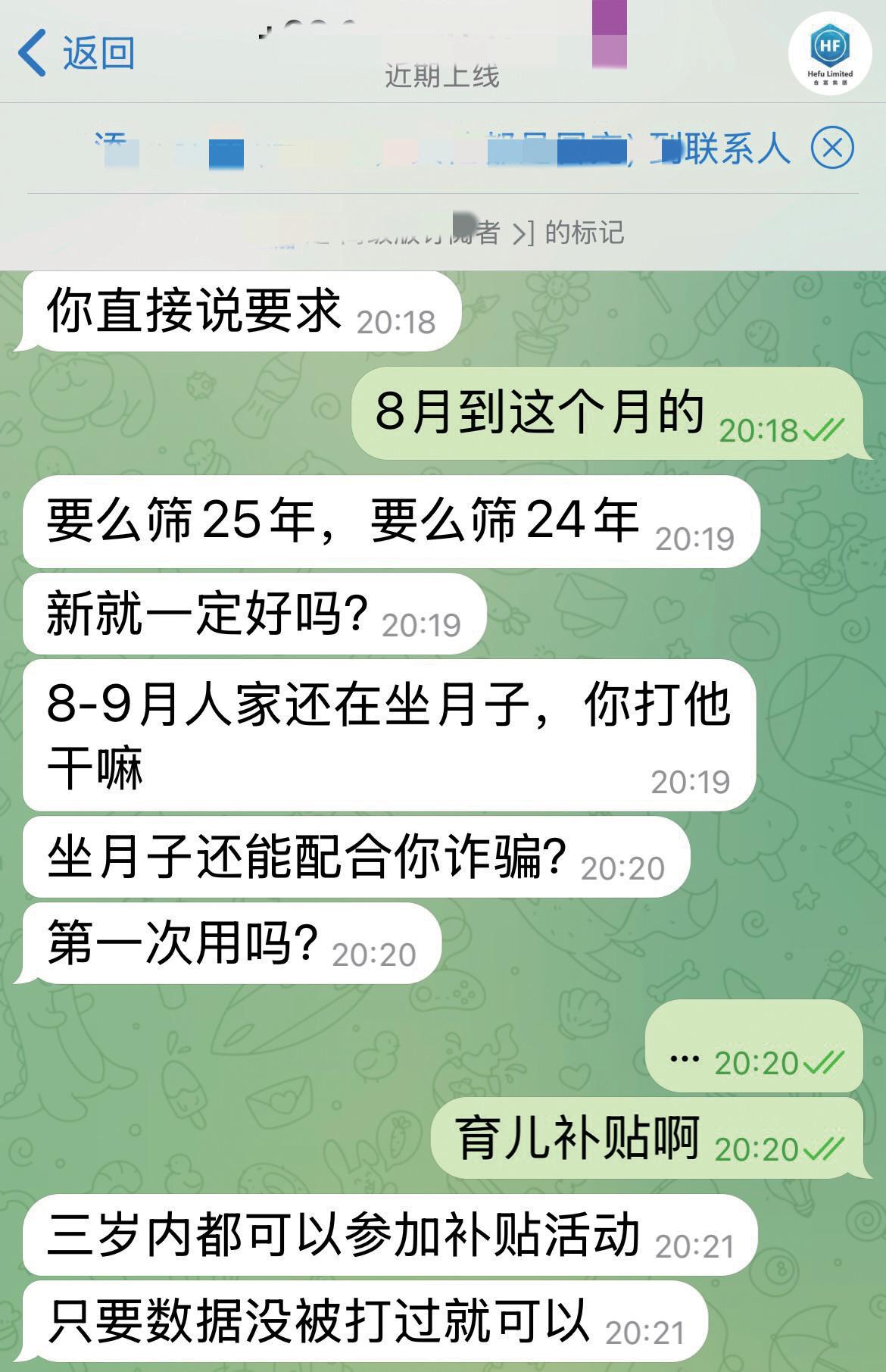

当新京报记者询问是否有8月出生的数据,对方称“新不一定好”,随后表示“三岁内都可以参加补贴活动,只要数据没被打过就可以”,还发来与其他买家交易成功的截图。

在另一个名为“实时网购,贷款等”的群组中,新京报记者看到,其中也有多份新生儿数据,每个表格中至少有1000条数据。在这些表格中,每一条婴儿信息中都包含2~3个电话。9月12日,该群组更新表格时备注,目前的新生儿信息有河南、四川、青海、广东、浙江。

这些在群里被发出来的表格,叫作“样本”。按照“行规”,买家觉得样本可用,就会成百上千地购买,交易一般通过加密货币进行。

新京报记者随机加入多个“黑产交流群”,除了交易数据,群中还有很多人寻找合作。有的成员专门撮合买卖,有的充当中间人“找车”(为数据找出路),也有“车找料”(为买家找合适的数据包)。

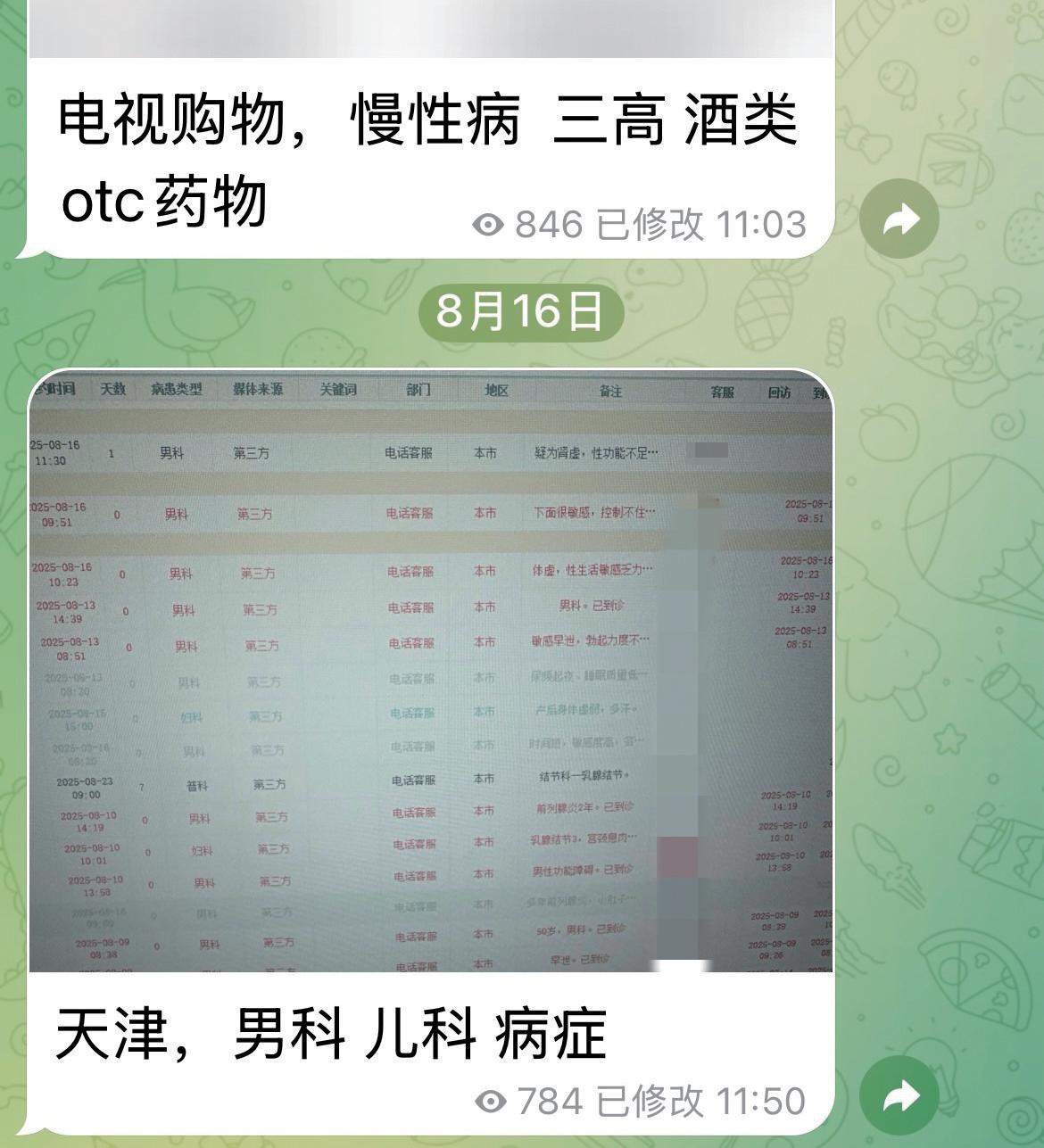

群组中除了“新生儿料”,还有“快递料”“楼盘料”“色料”“网贷料”“机票料”,字段也各有侧重——姓名、电话、地址、学校、专业、购物或快递记录等。

张鑫直言,这些带有精准标签的信息就是为了精准诈骗。

比如针对老年人的“养老金调整”“医保卡异常”“以房养老”;针对大学生的“助学贷款退款”“注销校园贷”“兼职刷单”;针对车主的“车辆补贴”“违章处理”“ETC认证”;针对股民的“内幕消息”“荐股分成”“假证券APP”;针对跨境电商用户的“关税退款”“物流异常”“店铺认证”等等。

周梦梦表示,“诈骗剧本”也以商品化形式在黑产内部流通,有专门人员负责撰写并打包成“话术包”出售,供下游电诈团伙批量调用。

当诈骗完成,最后的洗钱同样迅速。周梦梦经手的一起案件中,出现了所谓的“三方平台”。这种平台既与境外电诈团伙保持联系,又能在境内迅速调配银行卡资源,安排“车手”完成取现。诈骗团伙一旦掌握受害人资金流向,平台便立刻介入,提供有效银行卡账户,接收转账,再通过层层过账或兑换虚拟货币,将资金转移出境。

防护体系需要多方发力

“当前,电信网络诈骗犯罪已成为数量上升最快的刑事案件类型。”公安部刑事侦查局副局长郑翔曾在《电信网络诈骗及其关联违法犯罪联合惩戒办法》发布会上表示,作为非接触性犯罪,电信网络诈骗犯罪之所以能够实施,是因为有庞大的支撑电信网络诈骗违法犯罪活动的黑灰产从业者,通过出租出售电话卡和银行账户、贩卖个人信息、推广引流、程序开发、“跑分”洗钱等为电信网络诈骗违法犯罪活动提供帮助。

有数据显示,电信诈骗案、盗窃银行卡、非法套现、冒用他人银行卡,网络消费诈骗形势依然严峻,其中超过90%是由于个人信息泄露引致。

近年来,《中华人民共和国网络安全法》《中华人民共和国数据安全法》《中华人民共和国个人信息保护法》等重要法律中均涉及数据泄露问题。

但数据泄露从未停止。最高人民检察院数据显示,2024年全国检察机关起诉电诈犯罪7.8万人,同比上升53.9%;起诉利用网络实施侵犯公民个人信息犯罪2458人。

上海静安区检察院《公益诉讼检察工作白皮书(2024)》显示,2024年办理的16件民事公益诉讼案中,12件为侵犯个人信息刑事附带民事公益诉讼案,共涉个人信息超104万余条,违法所得57万余元。

刘国敏告诉新京报记者,个人信息泄露案件呈现出几个典型特征:信息经过多手倒卖,源头追踪难度较大;网络传播速度快、范围广;而越敏感的信息,如人脸信息、行踪轨迹信息,其交易价值越高。

刑事案件线索主要来自三方面:一是群众报案,例如个人信息一经登记马上有陌生来电,很有可能追查到信息源头;二是公安机关网安部门主动摸排,监测网络贩卖行为;三是企事业单位通过内部检查,发现信息泄露而报案。

关于案件追查难点,周梦梦指出两点:一是个人信息出售与流通高度隐蔽,掌握与交易这类资源的通常是“高层”人员,交易多在境外平台或匿名渠道进行,线上身份难以溯源;二是取证与认定门槛高,很多案件需要委托司法鉴定恢复和去重数据。

作为网络安全从业人员,张鑫认为,治理难点还在于技术对抗升级:诈骗工具越来越AI化、自动化,善于逃避监测;跨境作案让取证和抓捕困难;数据源头混乱,法律虽完备,但执行仍有漏洞;公众防范意识参差不齐,部分群体容易被情感操控或权威冒充类诈骗影响;跨部门协作复杂,涉及通信、银行、互联网平台和警方,多环节协同成本较高。

2024年12月1日,由公安部会同国家发展和改革委员会、工业和信息化部、中国人民银行联合印发了《电信网络诈骗及其关联违法犯罪联合惩戒办法》正式施行。

周梦梦提到,内部人员(“内鬼”)利用职务之便泄露信息,依据刑法规定可按“侵犯公民个人信息罪”从重处罚;而为诈骗团伙开发钓鱼网站或诈骗APP的技术人员,可能会涉嫌构成诈骗罪共犯、帮助信息网络犯罪活动罪等。

刘国敏提醒,个人信息采集门槛远比公众想象低:街头扫码、赠送小礼品,可以很容易地收集信息,而信息去向个人无法控制,可能面临公民个人信息被泄露的风险。正因获取容易,治理必须从源头做起——既要加强对个人信息处理者和网络平台的监管,也需提升公众信息安全意识,减少不必要的信息采集。

周梦梦认为,育儿补贴类诈骗既是信息泄露问题的直接后果,也是电诈产业链高度组织化、跨境化的产物。司法机关既要在刑事端追究主犯与参与方责任,也需配合行政监管、行业合规与社会防范,才能从源头和链条两端形成合力遏制这类犯罪。

刘国敏强调,司法只是最后一道防线,防护体系需要行政、司法、行业和公众协同发力。

王峰觉得,自己的经历就是警示。再回忆起被诈骗的短短几分钟,他表示自己“太蠢了”。他说,这次教训让他认识到,家长群体必须更加警惕:不要轻易接听陌生来电,不要下载来源不明的APP;储蓄卡最好关闭境外交易权限,并设置每日转账限额。

在海外社交软件的群组中,有各种标签的个人信息数据。社交软件截图

一位售卖新生儿信息的商家称,只要电话没被打过就可以。社交软件聊天截图

海外一款社交软件群组里发送的新生儿信息表格。社交软件截图

育儿补贴还没领到,“奶粉钱”却先被骗子盯上。一些年轻父母发现,诈骗剧本的更新速度,几乎和政策同步。

9月8日,国家卫生健康委召开新闻发布会宣布,育儿补贴的申领正式全面开放,对3周岁以下婴幼儿按每孩每年3600元标准发放。

短短几周内,量身定制的诈骗电话已经瞄准新手父母对育儿补贴的期待,精准锁定目标家庭。对方不仅能准确报出孩子的姓名、出生日期,甚至连申领金额都一清二楚。在层层诱导中,有人差点被骗输入银行卡密码,有人眼睁睁看着“奶粉钱”被划走。

据新京报记者调查,母婴信息等个人隐私泄露已经屡见不鲜。个体的遭遇背后,是一条完整的公民隐私信息销售产业链,从信息泄露、数据倒卖、线上诈骗,再到资金转移,环环相扣。

上海市静安区检察院检察官周梦梦长期办理电信诈骗案件,她发现,只要“剧本”戳中了痛点,掌握足够的公民个人信息,诈骗分子总能精准切中受害人的心理弱点。这种诈骗剧本紧跟社会热点,呈现出明显的时效性与量身定制化特征。

打开“育儿补贴.top”网址,可以看到看似相关政策的介绍,但实际上会引流至未知软件。诈骗网站截图

“与时俱进”的电诈剧本

36岁的林尧(化名)今年刚迎来二胎,6月底顺利生下宝宝后,听闻有育儿补贴政策,她在支付宝完成了申请。

9月5日上午,她接到四通来自香港的电话。平时习惯拒接境外电话的林尧,心里不免生出一丝疑虑:“连打这么多次,应该是有重要的事吧。”

电话那头男子自称“育儿补贴发放工作人员”,核对宝宝出生日期和申领金额,并告知补贴3600元需分三次领取,如果三个月未提取,第四个月可一次性领取。林尧并不了解流程,便按照对方要求,在手机浏览器输入一串数字网址。

林尧记得,打开网页显示的是“国家卫健委网站”,填写完个人信息和账户信息提交后,网页显示“账户未开通企业收款功能”,需通过线上会议开通。

对方又让她改用微信收款,询问她的手机是“苹果还是安卓”,并指引安装“TestFlight”和“办公 e服务”两款软件。

她被引导进入一个“线上会议”,另一名“工作人员”接手对话,还提醒她不要接听其他电话。此时对方要求她打开微信的钱包,林尧突然发现手机上方的录屏小红点,她心里一惊,迅速退出了线上会议。

而王峰(化名)就没那么幸运。

王峰也接到归属地为香港的来电,对方报出他和爱人的姓名及身份证号码,引导他打开支付宝“查询育儿补贴金额”,同样以“没有开通企业收款”为由指引他登录指定网站并下载陌生应用。

随后,王峰的手机屏幕出现“白屏”。他看不到对方在做什么操作,直到他收到银行卡金额转出提醒。

王峰这才意识到,在他输入验证码和密码时,银行卡上的5000元已经被迅速划走,对方甚至尝试办理网贷分期,将资金转入银行卡再准备转走。报警后,警方确认第一笔资金已被转入境内账户,第二笔因转向境外而被银行拦截。

国内某知名网络公司一位安全专家解释,有些诈骗应用会诱导用户开启“辅助功能权限”,从而全面监控手机,盗取支付信息。王峰的经历正是典型案例。

盯上育儿补贴的骗局不止一种。

新京报记者在社交平台上看到,有人声称,“支付宝申请太慢了,需要预约跟排队,在卫健委国家官网线上申请,当天就办下来了。”

新京报记者打开对方推荐的网址“育儿补贴.top”,页面显示为“育儿补贴申领中心”,展示申请资格和提交材料。页面最下方有“抢占补贴名额”的提示,需要填写家长姓名、手机号、孩子出生日期和所在地区。

点击“立即申领”按钮,弹出需要安装一个来历不明的软件。

上述安全专家告诉新京报记者,这个钓鱼网站引导下载的软件为聊天类应用,内嵌一个需要邀请码注册的页面。这是骗子通过逐层引导促使用户下载安装指定聊天应用,从而完成诈骗。

这类钓鱼网站一般使用模板建站,不需要高水平开发能力。

北京一家信息科技公司的网络安全负责人张鑫解释,这类钓鱼网站使用的注册域名通常是非常规后缀,例如“.top”“.xyz”“.club”,或直接使用IP地址,降低用户警惕。网络黑产中有现成的政府、银行、电商网站模板,只需替换LOGO和文字,几分钟即可上线;甚至支持付费定制。

信息泄露于何处?

年轻父母们都在疑惑,骗子们为何能够精准地叫出新生儿的姓名、出生日期,甚至连父母的身份证号和补贴金额都一清二楚?

2024年10月,上海市静安区检察院办理了一起侵犯公民个人信息案件。顾先生的孩子刚出生,他就接到一家摄影机构的电话,对方能准确报出妻子的姓名和孩子的出生日期,目的是推销婴儿百天照套餐。

警方追查发现,这些数据来自一家月嫂服务公司的内部人员倒卖。王某某系公司派驻某医院产科的文员,负责管理母婴信息,单独或伙同总公司文员刘某某,将近4万条新生儿母婴信息打包出售,三年间累计获利超过30万元。摄影机构法人邹某某购得信息后,再交给话务公司批量拨打推销电话。

检察机关最终以侵犯公民个人信息罪对涉案人员提起公诉,并提起附带民事公益诉讼,要求公开赔礼道歉、永久性删除非法收集并存储的公民个人信息和按照获利金额支付公益损害赔偿金。

行业“内鬼”是泄露公民个人信息的主要源头,上海市静安区人民检察院公益诉讼部门检察官刘国敏表示,这些人具有职务便利,在工作中可以接触到公民个人信息,继而利用职务便利非法获取公民个人信息,后将上述信息出售获利。

“保护公民个人信息事关不特定公众群体的切身利益。”刘国敏指出,这起母婴信息泄露时间跨度长、数量大,影响的不只是个别家庭,而是整个社会公共利益。公众对于骚扰电话不胜其扰,但个人由于举证能力较弱,也不知道信息泄露的源头,维权往往成本高、难度大。

公安部今年公布的十大严打侵犯公民个人信息犯罪典型案例显示,信息泄露的方式多样。

除了“内鬼”,还有通过技术窃取,定向投放木马程序,非法控制内部计算机,进而窃取资料;还有非法采集,比如冒充地图类APP工作人员,以“帮商户开通旺铺认证”为名,骗取个体工商户的身份证号和联系方式。

除了被恶意窃取,个人信息“被动泄露”也让公众难以防范。也有人纳闷“没在网上乱填资料”,但信息还是被掌握。

张鑫提到,可能的泄露途径有以下几种:使用公共Wi-Fi时,数据可能被窃取;某些APP内置SDK(软件开发工具包)偷偷收集设备信息、通讯录等,还可能读取剪贴板中的验证码、链接;甚至随意分享一张照片,照片的元数据里就可能包含地理位置、设备信息。

所有这些,都可能成为信息黑产的“入口”。个人信息一旦流入黑色市场,会被层层倒卖,最终落到诈骗团伙手里,成为源源不断的“炮弹”。

隐秘的个人信息交易生意

张鑫解释,在隐私泄露的黑色产业链上,上游为提供技术支持的黑客,或者泄露敏感个人信息的“内鬼”;中游是“贩卖环节”;下游从事诈骗、洗钱等黑产。

上中下游之间早已形成了密切配合:中游根据诈骗需求,分层提供不同精度的数据,下游则依照“剧本”精准出击;诈骗成功后,下游会将经验反馈回中游,推动数据进一步清洗、标签化。合作模式既有“一条龙”团队包办所有环节,也有松散的分工合作,以分成的方式获利。

这一条看似松散的链条,借着分工协作,完成了对公民个人信息的“收割”。

周梦梦提到,这些信息在非法数据交易市场上被称为“料”,暗网和一款海外社交软件常常是这些交易的场所。新京报记者在海外社交软件上检索关键词“新生儿信息”,很快链接出多个群聊中的内容。

有卖家称近期“新生儿火爆”“反馈稳定”。

张鑫解释,这代表新生儿相关名单目前在黑市上极为抢手,用这些数据实施精准诈骗后的命中率较高,出现了大量复购,推动这类信息成为黑产中的“常青货”。

其中一个群聊中展示了一张表格截图,共有60条信息,包含“新生儿名字”“出生日期”“性别”“母亲姓名”“母亲身份证号”“联系电话”共六项信息。这些新生儿出生日期均为2025年5月,身份证号显示这份数据全部来自四川。新京报记者以买家身份联系了这位卖家,对方称一条数据5元,他目前只有四川、青海和广东三个地区的数据,在他展示的一张截图里有14份表格,将近2万条数据。

当新京报记者询问是否有8月出生的数据,对方称“新不一定好”,随后表示“三岁内都可以参加补贴活动,只要数据没被打过就可以”,还发来与其他买家交易成功的截图。

在另一个名为“实时网购,贷款等”的群组中,新京报记者看到,其中也有多份新生儿数据,每个表格中至少有1000条数据。在这些表格中,每一条婴儿信息中都包含2~3个电话。9月12日,该群组更新表格时备注,目前的新生儿信息有河南、四川、青海、广东、浙江。

这些在群里被发出来的表格,叫作“样本”。按照“行规”,买家觉得样本可用,就会成百上千地购买,交易一般通过加密货币进行。

新京报记者随机加入多个“黑产交流群”,除了交易数据,群中还有很多人寻找合作。有的成员专门撮合买卖,有的充当中间人“找车”(为数据找出路),也有“车找料”(为买家找合适的数据包)。

群组中除了“新生儿料”,还有“快递料”“楼盘料”“色料”“网贷料”“机票料”,字段也各有侧重——姓名、电话、地址、学校、专业、购物或快递记录等。

张鑫直言,这些带有精准标签的信息就是为了精准诈骗。

比如针对老年人的“养老金调整”“医保卡异常”“以房养老”;针对大学生的“助学贷款退款”“注销校园贷”“兼职刷单”;针对车主的“车辆补贴”“违章处理”“ETC认证”;针对股民的“内幕消息”“荐股分成”“假证券APP”;针对跨境电商用户的“关税退款”“物流异常”“店铺认证”等等。

周梦梦表示,“诈骗剧本”也以商品化形式在黑产内部流通,有专门人员负责撰写并打包成“话术包”出售,供下游电诈团伙批量调用。

当诈骗完成,最后的洗钱同样迅速。周梦梦经手的一起案件中,出现了所谓的“三方平台”。这种平台既与境外电诈团伙保持联系,又能在境内迅速调配银行卡资源,安排“车手”完成取现。诈骗团伙一旦掌握受害人资金流向,平台便立刻介入,提供有效银行卡账户,接收转账,再通过层层过账或兑换虚拟货币,将资金转移出境。

防护体系需要多方发力

“当前,电信网络诈骗犯罪已成为数量上升最快的刑事案件类型。”公安部刑事侦查局副局长郑翔曾在《电信网络诈骗及其关联违法犯罪联合惩戒办法》发布会上表示,作为非接触性犯罪,电信网络诈骗犯罪之所以能够实施,是因为有庞大的支撑电信网络诈骗违法犯罪活动的黑灰产从业者,通过出租出售电话卡和银行账户、贩卖个人信息、推广引流、程序开发、“跑分”洗钱等为电信网络诈骗违法犯罪活动提供帮助。

有数据显示,电信诈骗案、盗窃银行卡、非法套现、冒用他人银行卡,网络消费诈骗形势依然严峻,其中超过90%是由于个人信息泄露引致。

近年来,《中华人民共和国网络安全法》《中华人民共和国数据安全法》《中华人民共和国个人信息保护法》等重要法律中均涉及数据泄露问题。

但数据泄露从未停止。最高人民检察院数据显示,2024年全国检察机关起诉电诈犯罪7.8万人,同比上升53.9%;起诉利用网络实施侵犯公民个人信息犯罪2458人。

上海静安区检察院《公益诉讼检察工作白皮书(2024)》显示,2024年办理的16件民事公益诉讼案中,12件为侵犯个人信息刑事附带民事公益诉讼案,共涉个人信息超104万余条,违法所得57万余元。

刘国敏告诉新京报记者,个人信息泄露案件呈现出几个典型特征:信息经过多手倒卖,源头追踪难度较大;网络传播速度快、范围广;而越敏感的信息,如人脸信息、行踪轨迹信息,其交易价值越高。

刑事案件线索主要来自三方面:一是群众报案,例如个人信息一经登记马上有陌生来电,很有可能追查到信息源头;二是公安机关网安部门主动摸排,监测网络贩卖行为;三是企事业单位通过内部检查,发现信息泄露而报案。

关于案件追查难点,周梦梦指出两点:一是个人信息出售与流通高度隐蔽,掌握与交易这类资源的通常是“高层”人员,交易多在境外平台或匿名渠道进行,线上身份难以溯源;二是取证与认定门槛高,很多案件需要委托司法鉴定恢复和去重数据。

作为网络安全从业人员,张鑫认为,治理难点还在于技术对抗升级:诈骗工具越来越AI化、自动化,善于逃避监测;跨境作案让取证和抓捕困难;数据源头混乱,法律虽完备,但执行仍有漏洞;公众防范意识参差不齐,部分群体容易被情感操控或权威冒充类诈骗影响;跨部门协作复杂,涉及通信、银行、互联网平台和警方,多环节协同成本较高。

2024年12月1日,由公安部会同国家发展和改革委员会、工业和信息化部、中国人民银行联合印发了《电信网络诈骗及其关联违法犯罪联合惩戒办法》正式施行。

周梦梦提到,内部人员(“内鬼”)利用职务之便泄露信息,依据刑法规定可按“侵犯公民个人信息罪”从重处罚;而为诈骗团伙开发钓鱼网站或诈骗APP的技术人员,可能会涉嫌构成诈骗罪共犯、帮助信息网络犯罪活动罪等。

刘国敏提醒,个人信息采集门槛远比公众想象低:街头扫码、赠送小礼品,可以很容易地收集信息,而信息去向个人无法控制,可能面临公民个人信息被泄露的风险。正因获取容易,治理必须从源头做起——既要加强对个人信息处理者和网络平台的监管,也需提升公众信息安全意识,减少不必要的信息采集。

周梦梦认为,育儿补贴类诈骗既是信息泄露问题的直接后果,也是电诈产业链高度组织化、跨境化的产物。司法机关既要在刑事端追究主犯与参与方责任,也需配合行政监管、行业合规与社会防范,才能从源头和链条两端形成合力遏制这类犯罪。

刘国敏强调,司法只是最后一道防线,防护体系需要行政、司法、行业和公众协同发力。

王峰觉得,自己的经历就是警示。再回忆起被诈骗的短短几分钟,他表示自己“太蠢了”。他说,这次教训让他认识到,家长群体必须更加警惕:不要轻易接听陌生来电,不要下载来源不明的APP;储蓄卡最好关闭境外交易权限,并设置每日转账限额。

在海外社交软件的群组中,有各种标签的个人信息数据。社交软件截图

一位售卖新生儿信息的商家称,只要电话没被打过就可以。社交软件聊天截图

海外一款社交软件群组里发送的新生儿信息表格。社交软件截图