今年是中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年,我们走进高校,探寻那些深植于校园的精神地标。从西南联大的教育火种到拉贝纪念馆的人性光辉,再到重庆大学的坚韧风骨——历史在此沉淀,精神于此赓续,激励着当代青年接过时代的火炬,书写属于新一代的奋斗篇章。

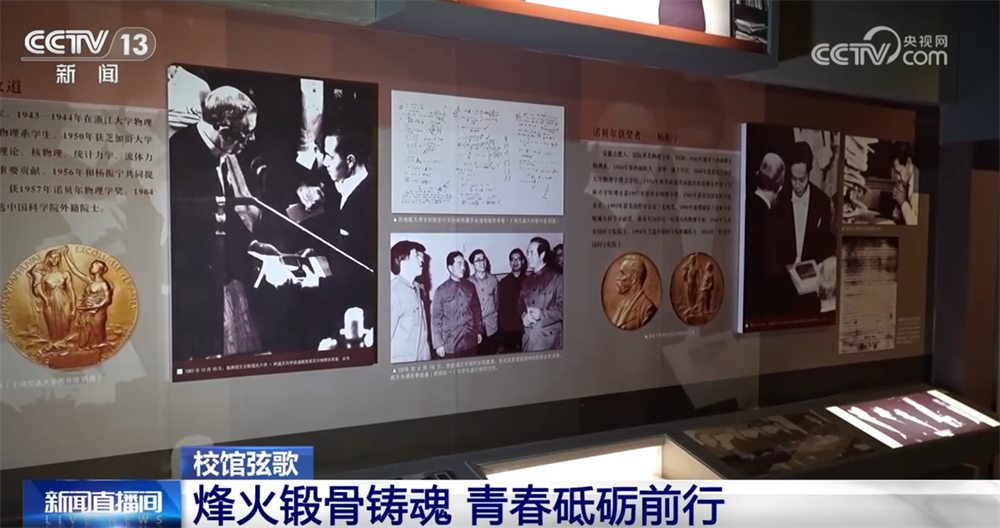

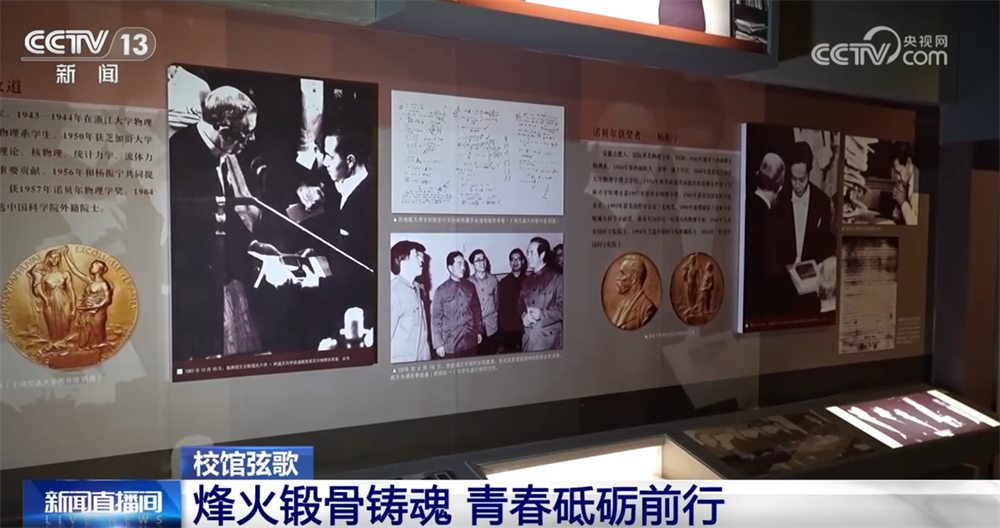

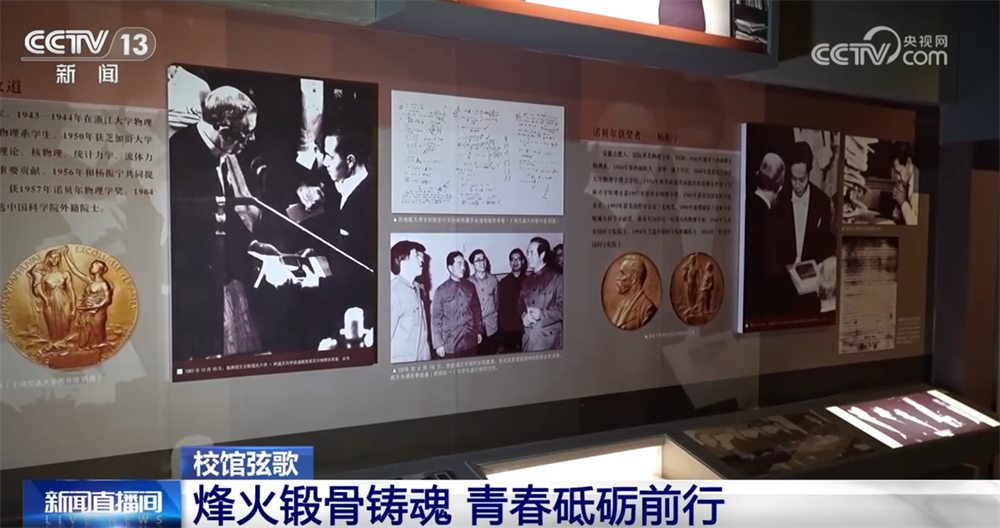

在西南联大旧址,云南师范大学大一学生正围站在展柜前,聆听烽火岁月里的求学故事。杨振宁泛黄的论文手稿,无声讲述着他在铁皮教室与防空警报中坚持求学的岁月。这所仅存在八年的大学,走出了8位“两弹一星”功勋、2位诺贝尔奖得主,成为中国教育史上的传奇。

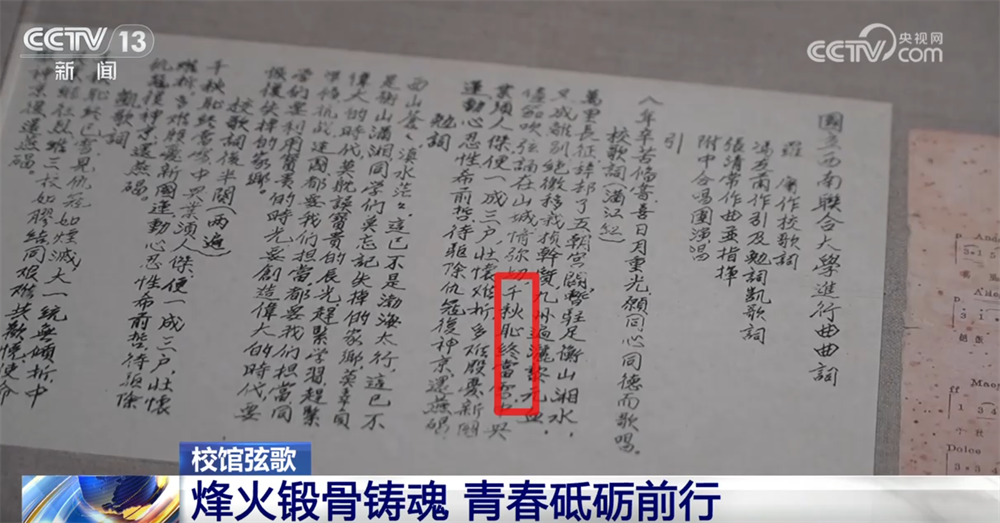

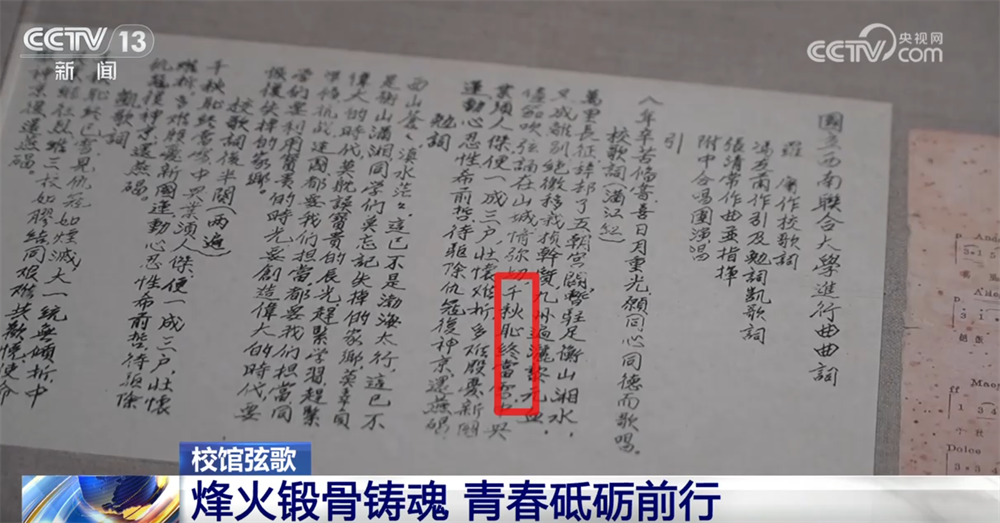

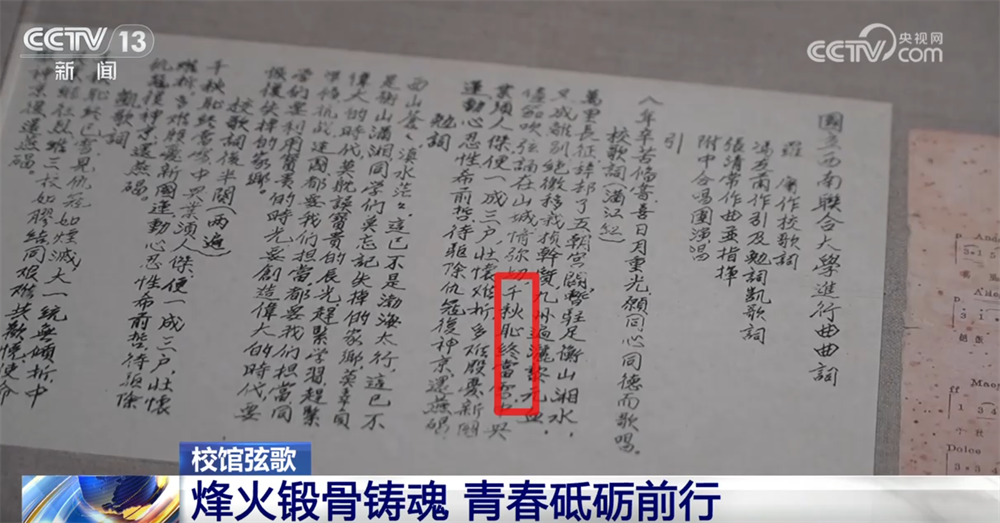

在这里,每一件展品都是烽火岁月的见证。三角校徽融合北大、清华、南开三校精神,“刚毅坚卓”青田石治印镌刻着闻一多的铮铮风骨,纸上这句“千秋耻,终当雪”至今激荡人心。

“救国不忘读书,读书不忘救国”。在民族存亡之际,联大师生或投笔从戎、奔赴前线,或潜心学术、科学报国。如今,西南联大旧址所在的云南师范大学通过创办西南联大讲坛、打造联大爱国主义精神学生宣讲团,建成西南联大博物馆、校史博物馆等主题校园文化景观,推出音乐舞蹈史诗《西南联大》、情景剧《追寻》等,让更多人在西南联大教育救国的感人故事中传承西南联大精神,汲取拼搏奋进的力量。

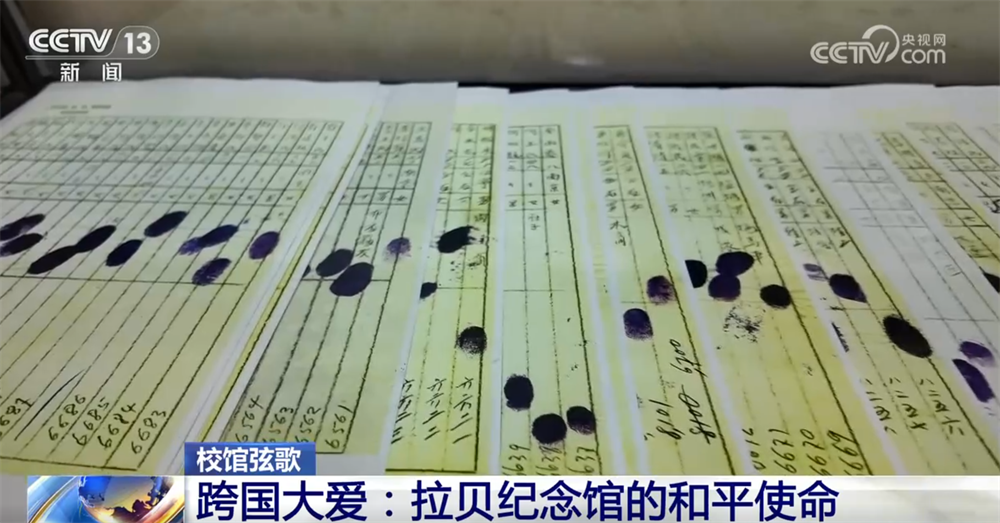

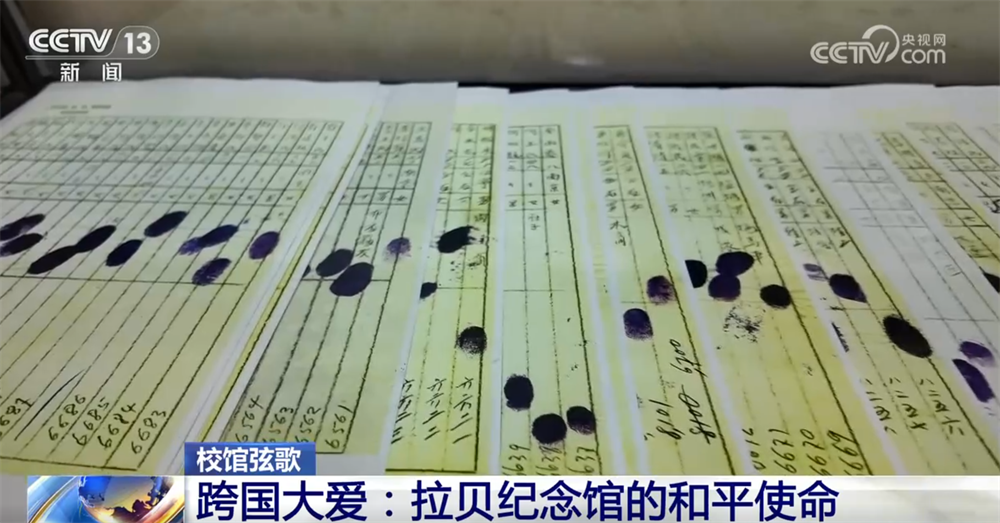

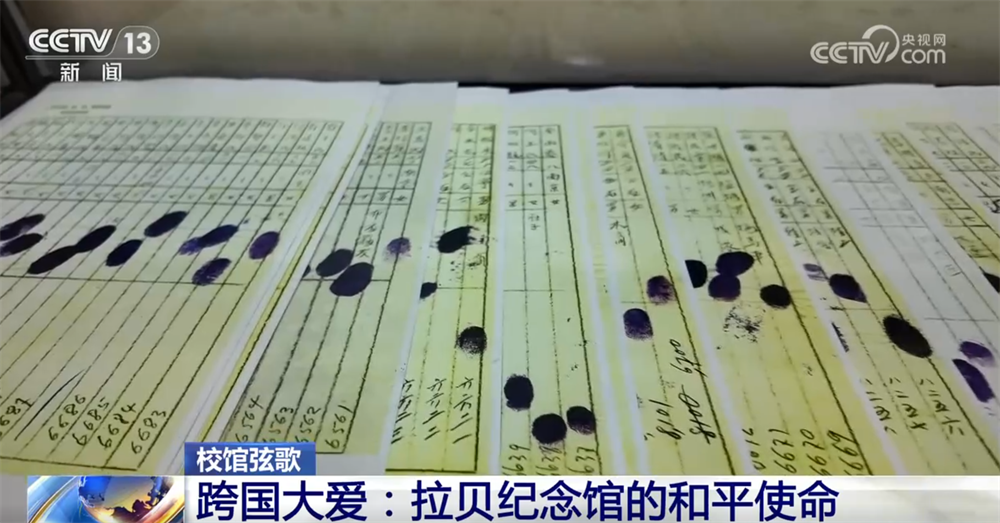

南京大学拉贝与国际安全区纪念馆珍藏着一份特殊的名单——32页纸上印满602名难民的手印,成为南京大屠杀历史的铁证。这里曾是拉贝先生的居所,1937年南京沦陷后,他不顾个人安危,与其他国际友人共同建立“国际安全区”,庇护了20多万中国难民。

拉贝先生亲眼目睹日军暴行,在这里写下了著名的《拉贝日记》。纪念馆展出了300余张珍贵照片、50多件史料实物,生动再现那段跨国大爱的历史。

截至目前,纪念馆已累计接待参观者约30万人次,留言超过30万字。历史的回响跨越国界,和平的使命正由年轻一代接续传承。今年暑假,南京大学“拉贝日记与和平城市”团队远赴德国汉堡与丹麦哥本哈根,运用AI图片修复、3D打印等技术让拉贝故事在国际舞台焕发新生。

在重庆大学校园内,一栋满身弹痕的“石头房子”——工学院楼静静伫立。抗战时期,它曾历经数次轰炸仍屹立不倒,在1940年5月29日的轰炸中,大楼一角被炸毁,三枚未爆炸的炮弹深嵌墙体,师生们并没有停下求知的脚步,而是坚持在废墟中修复教室,让科学之光在炮火中不灭。

不远处的松林坡上,暖黄色的七七抗战大礼堂同样见证着烽火记忆。1937年,当时的国立中央大学西迁重庆,借重庆大学之地修建礼堂,纪念七七事变。这里很快成为战时文化高地,郭沫若在此授课,徐悲鸿展出敦煌临摹画作,周恩来登台演讲激励青年。

知识的火种在战时的山城蔓延,重庆大学工学院楼与七七抗战大礼堂分别承载“科学报国”与“人文觉醒”的使命。

如今,七七抗战大礼堂修缮一新,定期放映红色电影,举办文化展演,延续着文化高地的使命;工学院楼作为教学场所仍在使用;重大学子用废墟中的碎石建成纪念碑,寓意“勿忘国耻”。

这一座座精神地标承载着烽火岁月中先辈们的坚定信仰,更传承着接续奋进的红色力量。

今年是中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年,我们走进高校,探寻那些深植于校园的精神地标。从西南联大的教育火种到拉贝纪念馆的人性光辉,再到重庆大学的坚韧风骨——历史在此沉淀,精神于此赓续,激励着当代青年接过时代的火炬,书写属于新一代的奋斗篇章。

在西南联大旧址,云南师范大学大一学生正围站在展柜前,聆听烽火岁月里的求学故事。杨振宁泛黄的论文手稿,无声讲述着他在铁皮教室与防空警报中坚持求学的岁月。这所仅存在八年的大学,走出了8位“两弹一星”功勋、2位诺贝尔奖得主,成为中国教育史上的传奇。

在这里,每一件展品都是烽火岁月的见证。三角校徽融合北大、清华、南开三校精神,“刚毅坚卓”青田石治印镌刻着闻一多的铮铮风骨,纸上这句“千秋耻,终当雪”至今激荡人心。

“救国不忘读书,读书不忘救国”。在民族存亡之际,联大师生或投笔从戎、奔赴前线,或潜心学术、科学报国。如今,西南联大旧址所在的云南师范大学通过创办西南联大讲坛、打造联大爱国主义精神学生宣讲团,建成西南联大博物馆、校史博物馆等主题校园文化景观,推出音乐舞蹈史诗《西南联大》、情景剧《追寻》等,让更多人在西南联大教育救国的感人故事中传承西南联大精神,汲取拼搏奋进的力量。

南京大学拉贝与国际安全区纪念馆珍藏着一份特殊的名单——32页纸上印满602名难民的手印,成为南京大屠杀历史的铁证。这里曾是拉贝先生的居所,1937年南京沦陷后,他不顾个人安危,与其他国际友人共同建立“国际安全区”,庇护了20多万中国难民。

拉贝先生亲眼目睹日军暴行,在这里写下了著名的《拉贝日记》。纪念馆展出了300余张珍贵照片、50多件史料实物,生动再现那段跨国大爱的历史。

截至目前,纪念馆已累计接待参观者约30万人次,留言超过30万字。历史的回响跨越国界,和平的使命正由年轻一代接续传承。今年暑假,南京大学“拉贝日记与和平城市”团队远赴德国汉堡与丹麦哥本哈根,运用AI图片修复、3D打印等技术让拉贝故事在国际舞台焕发新生。

在重庆大学校园内,一栋满身弹痕的“石头房子”——工学院楼静静伫立。抗战时期,它曾历经数次轰炸仍屹立不倒,在1940年5月29日的轰炸中,大楼一角被炸毁,三枚未爆炸的炮弹深嵌墙体,师生们并没有停下求知的脚步,而是坚持在废墟中修复教室,让科学之光在炮火中不灭。

不远处的松林坡上,暖黄色的七七抗战大礼堂同样见证着烽火记忆。1937年,当时的国立中央大学西迁重庆,借重庆大学之地修建礼堂,纪念七七事变。这里很快成为战时文化高地,郭沫若在此授课,徐悲鸿展出敦煌临摹画作,周恩来登台演讲激励青年。

知识的火种在战时的山城蔓延,重庆大学工学院楼与七七抗战大礼堂分别承载“科学报国”与“人文觉醒”的使命。

如今,七七抗战大礼堂修缮一新,定期放映红色电影,举办文化展演,延续着文化高地的使命;工学院楼作为教学场所仍在使用;重大学子用废墟中的碎石建成纪念碑,寓意“勿忘国耻”。

这一座座精神地标承载着烽火岁月中先辈们的坚定信仰,更传承着接续奋进的红色力量。