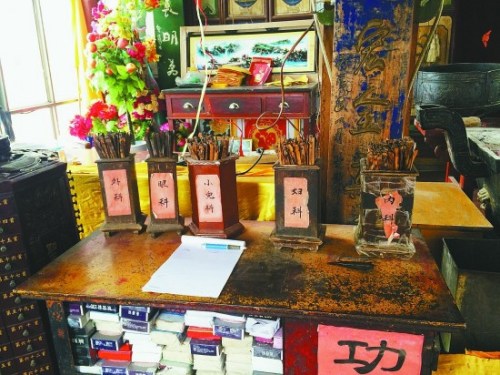

村里人习惯去道馆抽签看病。

在靳勒父母家旁边的窑洞里,几条长着靳勒头颅、虫子躯体的雕塑匍匐在地。这些“虫人”曾在北京798开展,当时,8名石节子村民受邀来到北京,为虫人光秃秃的身子穿上从家里带去的粗布衣服。

“因为这就是我的状态,我就是这样爬行在土地上的。”靳勒解释道。30年前,他作为村里第一个大学生走出这个贫穷的山村,转而成了班上最穷的学生。

他为城里人发烟忽略了自己而介怀,在相当长的时间里,他内心饱尝了农民进城的自卑。这位52岁的艺术家光头、蓄须,很少眨眼睛,连笑容都不可亲。

他相信正打工的年轻人也在经历这种自卑:“他们逃离村庄,加入到建设都市的大潮中。他们可以为你盖房,为你洗脚,为你保安,可以全心全意地为你服务。”

“在中国社会转型中长期匍伏在主流社会之外的农民,如今当了家,也做了主吗?”在名为《主人》的“虫人”展览序言中,靳勒写道。有评论称他的作品“触摸到了中国农民的生存困境”。

像是与自己较劲儿,从2005年起,靳勒开始尝试把当代艺术带回村庄。他用金箔纸包裹黑漆漆的老农具,邀请艺术团为村民办春晚,让国外艺术家与村民交流戏剧,把每一户裂缝的土坯房都视为美术馆的一个“分馆”。

村民出于“搞艺术能吃猪肉、能旅游”的考虑,推举靳勒当村长。他犹豫了一下,同意了。“学了艺术,没有其他的能力,父母在哪儿家在哪儿。”今年已是他当村长的第7个年头。

“以社会环境作为背景,以人的生存作为作品,在贫穷的底色上涂上艺术颜料,石节子就是靳老师的乌托邦。”艺术家成林认为,在社会转型时期,靳勒想用艺术的方式搭建平台,看看在农村衰败的路上,艺术的手能起多大作用。

在靳勒看来,变化已经发生。“大家总是觉得自己比不上外面的人,有时候见到外人连话都不敢说。有了美术馆后,交流多了,他们更了解外面的世界,也自信起来。”靳勒说。

而在物质上,他希望村子尽可能保持原始的生态,比如为了让洗澡水二次利用,他提出洗澡不用化学制剂的设想:“用泥土或者路边的草擦一擦,说不定对身体更好。”

今年元旦,艺术家成林带了一只羊进村,在杨阿姨家请全村人吃羊肉泡馍。那是她家多年来最热闹的一次,也是今年以来村里人聚得最齐的一次了

沿着通往城里的路,过完年的年轻人离家打工了。黄土沟壑的背景下,公路边偶尔出现的整容广告牌宣示着城市的气息——欧美模特精致的脸旁边,写着“用美改变一座城”。

红强又成了全村人的孩子。胖墩墩的他表情阴郁,气场强大,常捏着喝完的饮料瓶在村里到处溜达。全村的狗都怕他,全村的人都爱逗他。

5年前,他陪着艺术家朱殿琼完成了个人作品展《等待》。在石节子干旱的春天里,朱殿琼和红强、还有一只牧羊犬一起坐在路边,鼻头晒得脱了好几层皮,作品的内容就是,在石节子等一场雨。一个多月以后,雨水落了几分钟,艺术家起身走了,作品完成。

而村里人还在等待。李保元在等政府的支持,他相信“政府还没有认识到艺术的作用”。他天真地认为,只要美术馆办起来,村子就不会消失,“村里的人走了,外面的人再进来嘛”。

今年元旦,艺术家成林带了一只羊进村,在杨阿姨家请全村人吃羊肉泡馍。大家坐在院子里,吃肉喝酒,连素来自觉“低人一等”的孙连成和杨菊秀也上了桌。那是她家多年来最热闹的一次,也是今年以来,村里人聚得最齐的一次了。(记者 陈墨)