五千年文明长河在新时代奔涌向前。“十四五”的这五年,是中华文脉在传承中创新、在开放中焕彩的五年。从文物普查新发现超13万处的家底扩容到近2000项国保单位修缮工程的扎实推进;从博物馆年接待观众近15亿人次的文化惠民到文旅产业营收突破10万亿元的活力迸发,文物活化、非遗传承与文旅融合正书写着文明延续的时代答卷。这份文脉答卷,每一寸土地都有精彩落笔,既有历史的厚度,更有时代的温度。

文脉续新篇 新视角:VR穿越考古现场 沉浸式“触摸”国宝

这份答卷上,三星堆的故事格外动人。四川德阳的三星堆博物馆用科技解锁古蜀密码,让文物“活”了起来。

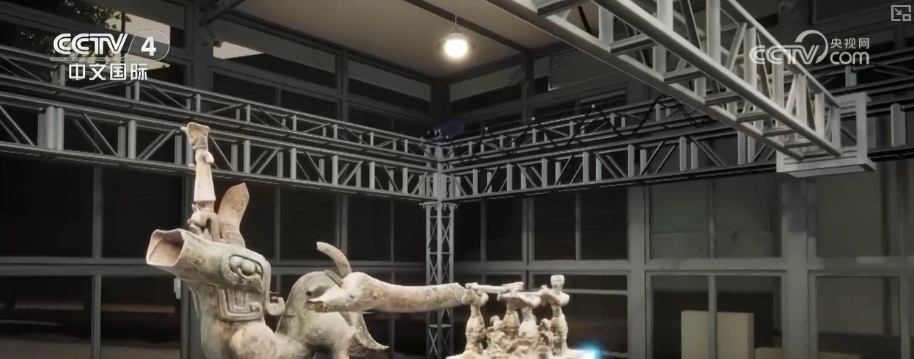

记者戴着VR设备,准备“穿越”回三星堆祭祀坑的考古发掘现场。眼前所见,正是8号祭祀坑出土的青铜神坛与青铜神兽。尤其是这座青铜神坛,堪称三星堆迄今结构最复杂的器物之一。它分为三层,坛心端坐一位小铜人,双手五指并拢轻放膝上,口中牙齿清晰可见,这种表情在三星堆雕像中极为罕见。

不仅如此,在这里,青铜器能排列为壮观的“青铜之路”,青铜大立人像化身亲切向导,你甚至可以亲手“发掘”一枚黄金面具,每个走进这里的人,都能圆一个沉浸式的“考古梦”。

“十四五”期间,我国虚拟现实技术实现多项关键突破。三星堆也借力科技,精准复原了考古大棚、祭祀坑、实验室等核心场景,让观众随时“穿越”回发掘现场。

新方法:AI助力千年文物“完整合体”

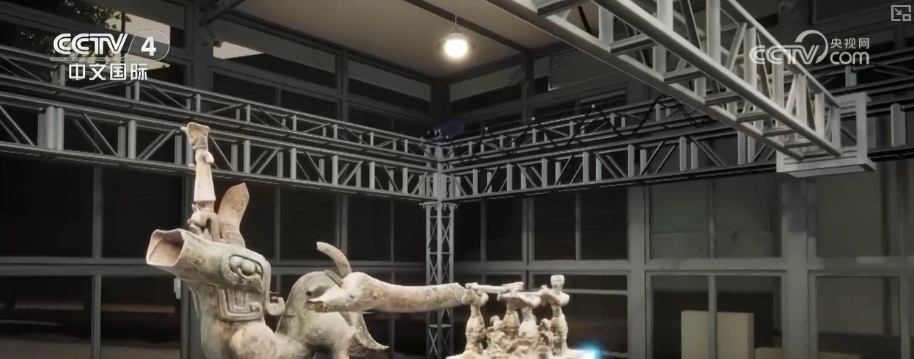

除了VR体验,三星堆在“十四五”期间还有不少新变化。2023年7月,三星堆博物馆新馆正式开放,随之而来的,是展陈与修复方式的全面升级。

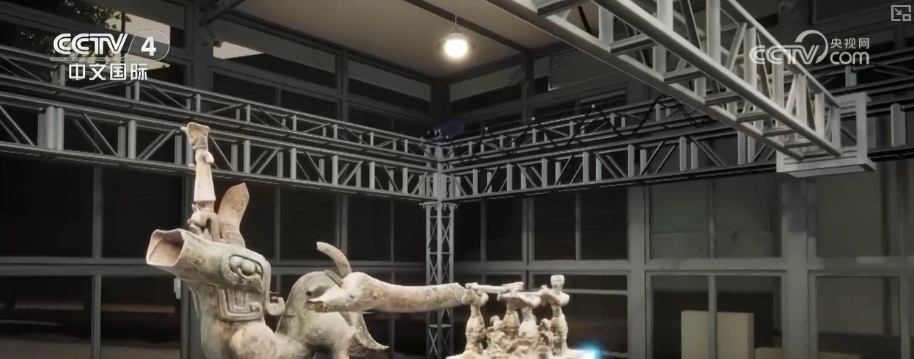

眼前这件高达2.53米的青铜鸟足神像,就是由来自不同坑口的四部分构件“合体”而成。如何精准拼合这些跨越千年的碎片?考古团队创新引入人工智能(AI)技术,通过三维建模测算拼接匹配度,完成虚拟拼合。在科技加持下,这件神像终于实现物理“团圆”。更值得一提的是,修复团队还利用3D打印技术,同步展出完整器形,让我们既能目睹文物出土时的原始状态,也能欣赏它跨越千年后的完整样貌。

新载体:文创“出圈” 把三星堆带回家

在三星堆,这样的文创产品数不胜数,印着青铜人像的帆布袋、化身钥匙扣的黄金面具、萌趣可爱的冰箱贴,甚至茶杯和T恤也融入了三星堆的神秘元素。

这些文物,不再只是玻璃柜中的展品,而是以创意的方式走进日常生活,变成年轻人爱不释手的时尚单品。这些看似轻松有趣的文创,其实正是文物“活态传承”的创新载体。让古老文明不再遥远,而是可触摸、可感知、可带回家的人文风景。

甘肃:穿越古今敦煌 开启寻迹之旅

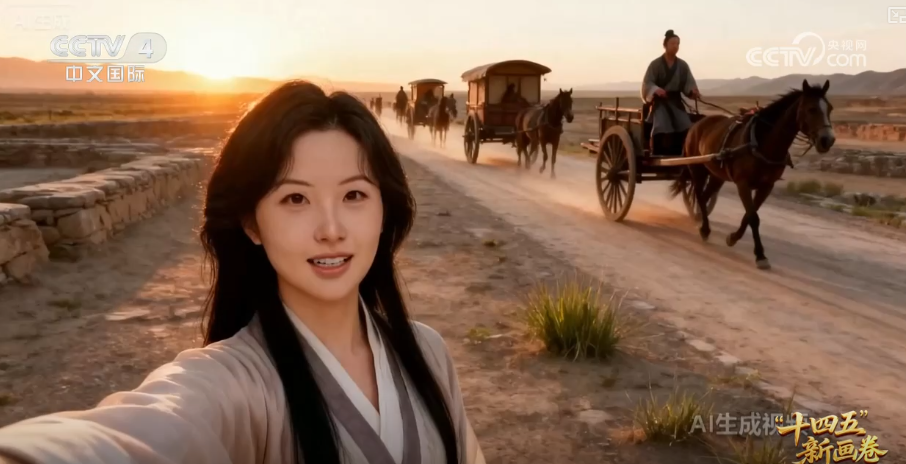

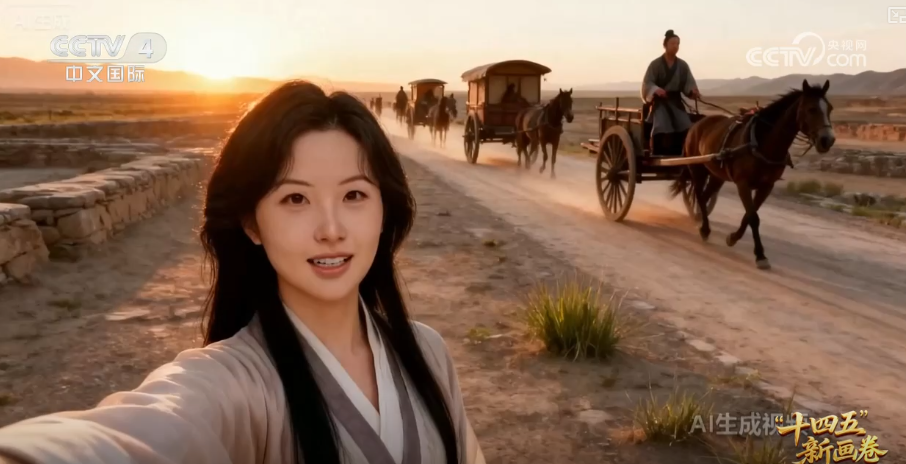

敦煌是丝路文明的璀璨明珠。“十四五”期间,敦煌用“数字藏经洞”让流失文物重聚。记者借助技术力量穿越时空,解锁千年文化火爆出圈的“流量密码”,开启一场跨越古今的寻迹之旅。

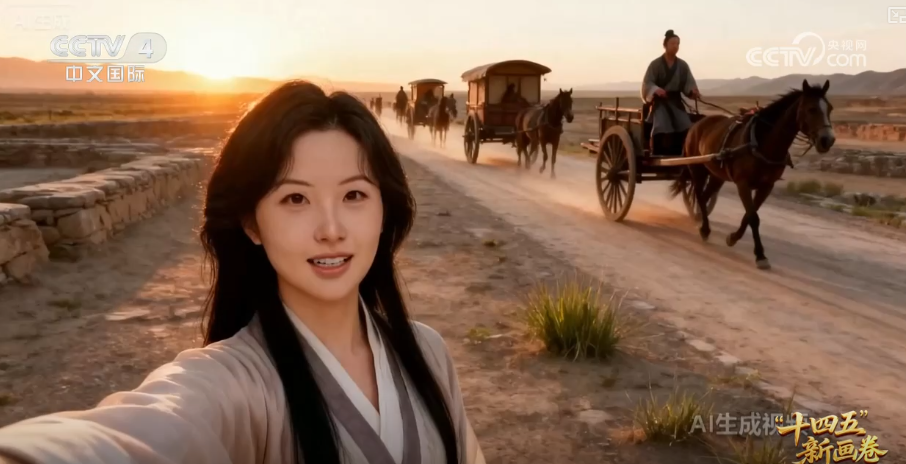

这里是元康五年的敦煌,记者所在的悬泉置今天有重要的任务,迎接出使西域的长罗侯常惠及他的使团。驿站里已经为他们备好了丰富的肴馔,有羊、鸡、鱼、米、粟、酒等十多种。长途跋涉的马匹也可以在马厩里吃饱冬日较为紧缺的草料。

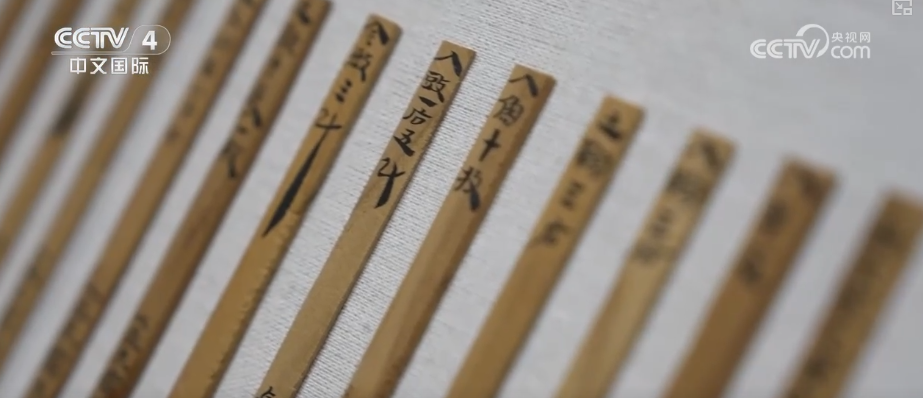

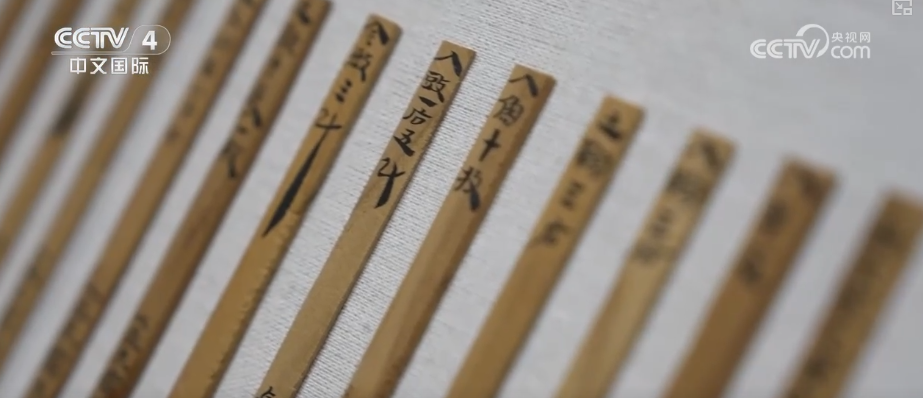

作为重要的邮驿接待机构,悬泉置不止停留过很多风云人物,还有不少奇珍异宝途经此处,而这些都记录在简牍之上。

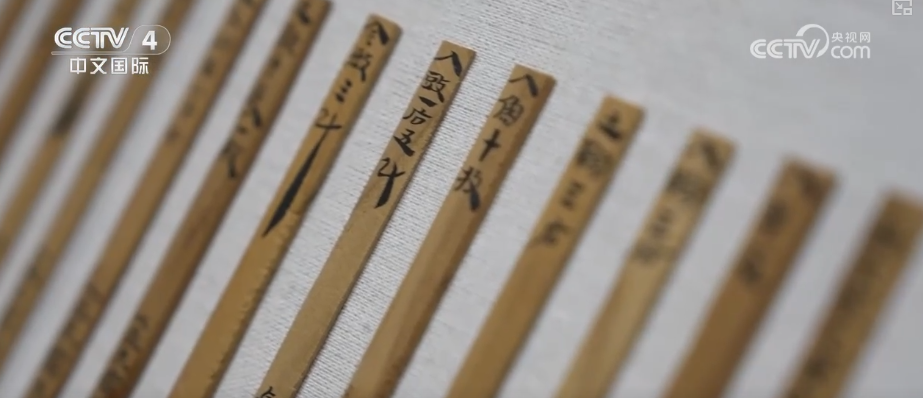

这是简牍《悬泉置元康五年正月过长罗侯费用簿》的复制品,它上面记载了接待常惠使团的部分场景。通过悬泉置出土的3.5万枚简牍,我们得以还原出这座2000多年前汉代丝路“超级驿站”的真实面貌。

2025年,世界文化遗产——悬泉置遗址正式对外开放。依托甘肃省“十四五”路衍经济项目,这里被打造为集遗址保护、文化体验、高速服务于一体的综合性人文遗产景区。

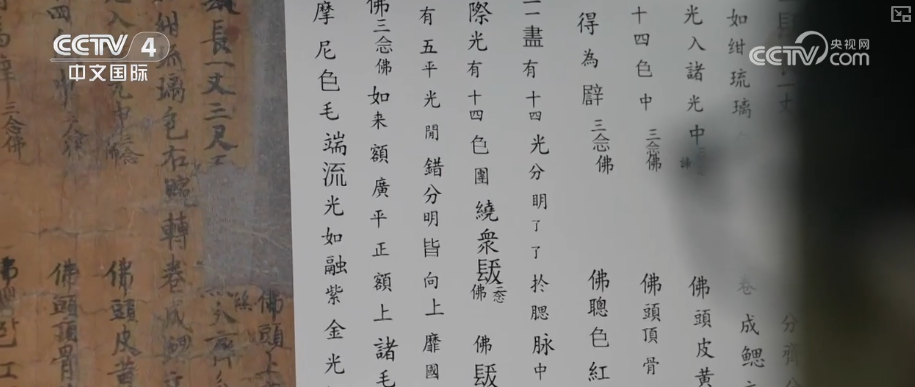

通过XR交互体验,跟着记者回到1000多年前大唐时的敦煌,莫高窟在这时大规模扩建。斧凿声声不绝于耳,如今我们看到的现存洞窟中超过半数在这一时期开凿。在虚拟场景中,我们甚至可以参与其中,研磨颜料、绘制壁画,成为绚烂文化的创造者。

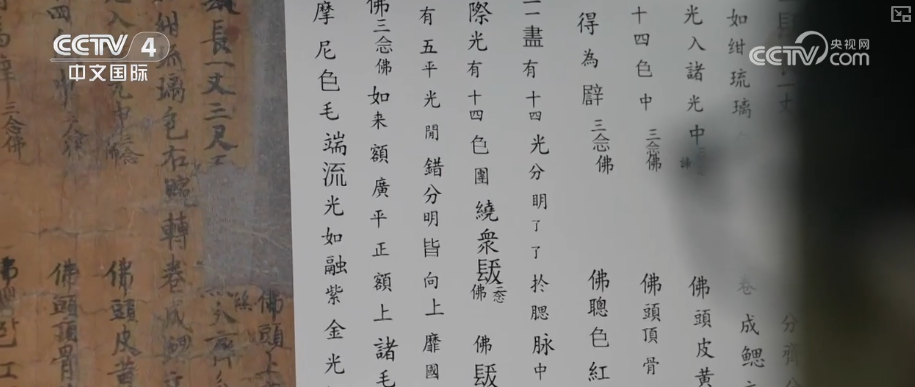

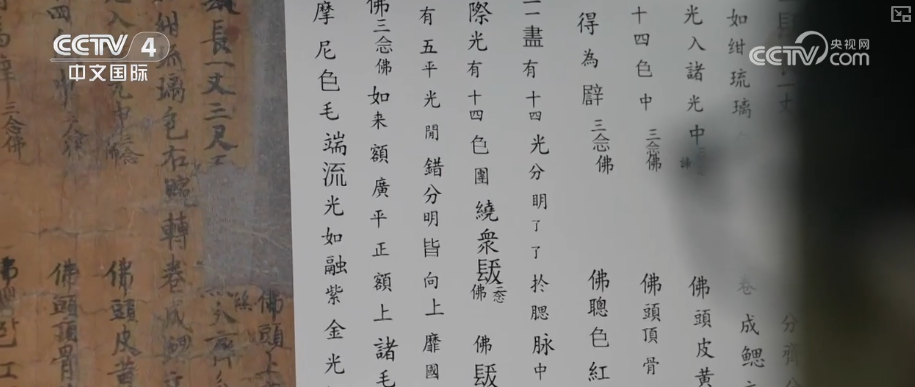

1900年,莫高窟藏经洞被意外发现。据统计,藏经洞出土的各类文物共7万余件,其中,由于历史原因约有4万余件流失海外。2025年5月,“数字藏经洞”数据库平台对外发布,实现了流失海外敦煌文物在数字世界的“重聚”。

敦煌研究院文物数字化研究所副所长丁晓宏介绍,推动流失海外敦煌文物数字复原也是《国家“十四五”文物保护科技创新规划》里面的一个重要任务。上线4个多月以来,数字藏经洞全球的访问国家达到了29个国家,访问量将近3万人次。

西藏:打卡文创里的“宝藏” 可带走的高原记忆

近年来,越来越多的游客前往西藏,追寻自己心中的诗和远方,西藏也将文化旅游产业列为九大特色产业之一,持续推进文化和旅游深度融合、高质量发展。2025年1至8月,西藏共接待国内外游客5700多万人次,同比增长11.3%,文化产业产值超100亿元。壮美的景色、吸睛的文创,让西藏的“宝藏”成为可以带回家的高原记忆。

最近,在社交媒体上总能刷到布达拉宫直发的抱枕、挂件这样的文创产品。这个书签就是将布达拉宫的外墙进行艺术化处理,既美观实用,又带火了一个网红拍照打卡点。这个布达拉宫文创体验馆,还藏着更多意想不到的创意。

布达拉宫文创在刚“开张”时,还带着点“严肃范儿”,主打馆藏文物复制品。可慢慢发现,游客们更想把布达拉宫的记忆“握在手里、用在日常”。这几年,工作人员研发出了400余种,1000多件文创产品,2024年销售额比2015年增长近10倍。

藏面是西藏老百姓日常生活中最常见的食物之一,现在除了来上这么一碗藏面,远道而来的游客还可以选择把它带回家。在文创品牌快闪活动的现场,藏面并不是茶馆里售卖的实物,而是像这样毛茸茸的文创产品。游客们还可以根据自己的喜好添加配料,做一碗专属藏面带回家。

从布达拉宫的宫墙纹路到藏茶馆里的一碗热面,传统文化正借着创意设计,悄悄“钻进”现代生活里。这些会“讲故事”的小物件,把高原的阳光与祝福,都悄悄揣进了日常里。

贵州:文化新活力 山乡发展新IP

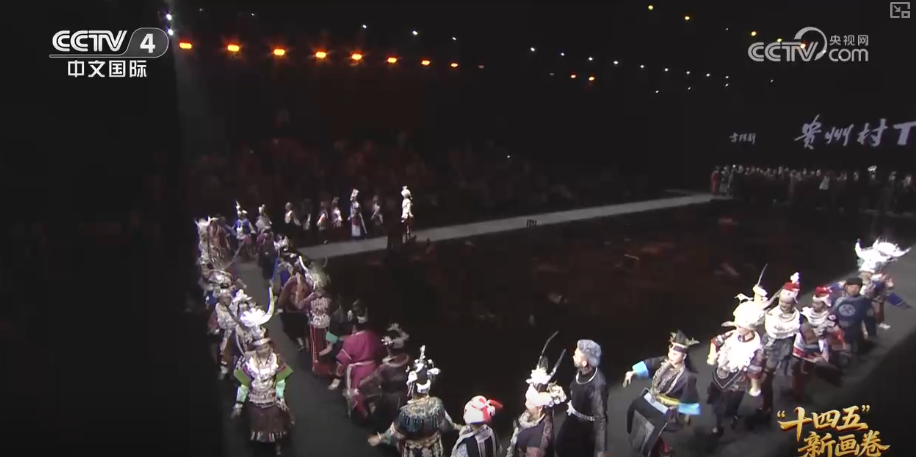

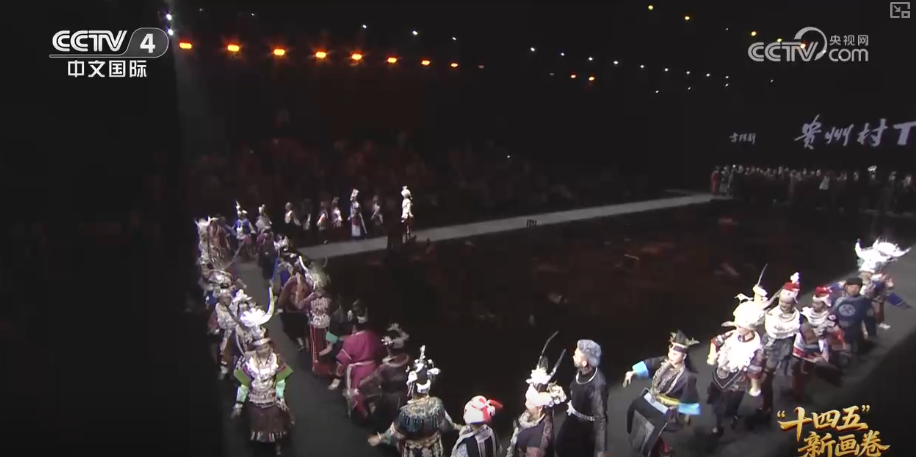

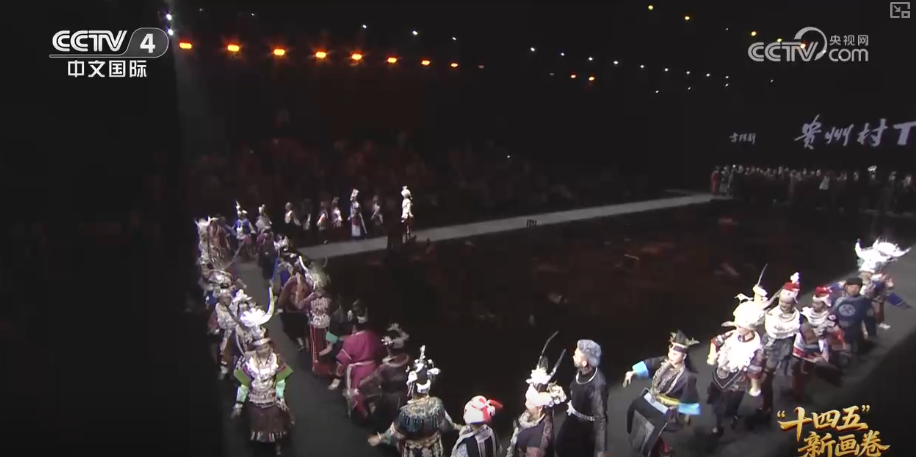

在贵州的山水间,文化的活力从不缺席。黔东南的绿茵场聚人气,“村超”赛事让乡土激情火遍全国;西江千户苗寨的篮球场变T台,“村T”秀让银发绣娘走上时尚舞台。贵州用一场场全民参与的文化盛宴,让沉淀于山野的民族特色、乡土风情成为文旅赋能乡村振兴的鲜活注脚。

这里是有着苗族文化露天博物馆之称的黔东南州雷山县的西江千户苗寨。此时,寨子里的篮球场已经变成了走秀的T台,来自于周边市县的苗族、侗族等多个民族的同胞们正身着节日的盛装,迈着从容自信的步伐,向游客们展示着各自民族的风采。

自2024年夏天从苗岭深处火爆“出圈”以来,贵州“村T”已经成为贵州多元民族文化的一个崭新的符号,还成功登上了中国国际时装周、联合国气候大会等举世瞩目的舞台,让沉淀于山野的民族非遗技艺焕发出时代的光彩。2024年至今,黔东南州苗族刺绣、侗族织锦等手工艺品同比销售增加两倍以上。

五千年文明长河在新时代奔涌向前。“十四五”的这五年,是中华文脉在传承中创新、在开放中焕彩的五年。从文物普查新发现超13万处的家底扩容到近2000项国保单位修缮工程的扎实推进;从博物馆年接待观众近15亿人次的文化惠民到文旅产业营收突破10万亿元的活力迸发,文物活化、非遗传承与文旅融合正书写着文明延续的时代答卷。这份文脉答卷,每一寸土地都有精彩落笔,既有历史的厚度,更有时代的温度。

文脉续新篇 新视角:VR穿越考古现场 沉浸式“触摸”国宝

这份答卷上,三星堆的故事格外动人。四川德阳的三星堆博物馆用科技解锁古蜀密码,让文物“活”了起来。

记者戴着VR设备,准备“穿越”回三星堆祭祀坑的考古发掘现场。眼前所见,正是8号祭祀坑出土的青铜神坛与青铜神兽。尤其是这座青铜神坛,堪称三星堆迄今结构最复杂的器物之一。它分为三层,坛心端坐一位小铜人,双手五指并拢轻放膝上,口中牙齿清晰可见,这种表情在三星堆雕像中极为罕见。

不仅如此,在这里,青铜器能排列为壮观的“青铜之路”,青铜大立人像化身亲切向导,你甚至可以亲手“发掘”一枚黄金面具,每个走进这里的人,都能圆一个沉浸式的“考古梦”。

“十四五”期间,我国虚拟现实技术实现多项关键突破。三星堆也借力科技,精准复原了考古大棚、祭祀坑、实验室等核心场景,让观众随时“穿越”回发掘现场。

新方法:AI助力千年文物“完整合体”

除了VR体验,三星堆在“十四五”期间还有不少新变化。2023年7月,三星堆博物馆新馆正式开放,随之而来的,是展陈与修复方式的全面升级。

眼前这件高达2.53米的青铜鸟足神像,就是由来自不同坑口的四部分构件“合体”而成。如何精准拼合这些跨越千年的碎片?考古团队创新引入人工智能(AI)技术,通过三维建模测算拼接匹配度,完成虚拟拼合。在科技加持下,这件神像终于实现物理“团圆”。更值得一提的是,修复团队还利用3D打印技术,同步展出完整器形,让我们既能目睹文物出土时的原始状态,也能欣赏它跨越千年后的完整样貌。

新载体:文创“出圈” 把三星堆带回家

在三星堆,这样的文创产品数不胜数,印着青铜人像的帆布袋、化身钥匙扣的黄金面具、萌趣可爱的冰箱贴,甚至茶杯和T恤也融入了三星堆的神秘元素。

这些文物,不再只是玻璃柜中的展品,而是以创意的方式走进日常生活,变成年轻人爱不释手的时尚单品。这些看似轻松有趣的文创,其实正是文物“活态传承”的创新载体。让古老文明不再遥远,而是可触摸、可感知、可带回家的人文风景。

甘肃:穿越古今敦煌 开启寻迹之旅

敦煌是丝路文明的璀璨明珠。“十四五”期间,敦煌用“数字藏经洞”让流失文物重聚。记者借助技术力量穿越时空,解锁千年文化火爆出圈的“流量密码”,开启一场跨越古今的寻迹之旅。

这里是元康五年的敦煌,记者所在的悬泉置今天有重要的任务,迎接出使西域的长罗侯常惠及他的使团。驿站里已经为他们备好了丰富的肴馔,有羊、鸡、鱼、米、粟、酒等十多种。长途跋涉的马匹也可以在马厩里吃饱冬日较为紧缺的草料。

作为重要的邮驿接待机构,悬泉置不止停留过很多风云人物,还有不少奇珍异宝途经此处,而这些都记录在简牍之上。

这是简牍《悬泉置元康五年正月过长罗侯费用簿》的复制品,它上面记载了接待常惠使团的部分场景。通过悬泉置出土的3.5万枚简牍,我们得以还原出这座2000多年前汉代丝路“超级驿站”的真实面貌。

2025年,世界文化遗产——悬泉置遗址正式对外开放。依托甘肃省“十四五”路衍经济项目,这里被打造为集遗址保护、文化体验、高速服务于一体的综合性人文遗产景区。

通过XR交互体验,跟着记者回到1000多年前大唐时的敦煌,莫高窟在这时大规模扩建。斧凿声声不绝于耳,如今我们看到的现存洞窟中超过半数在这一时期开凿。在虚拟场景中,我们甚至可以参与其中,研磨颜料、绘制壁画,成为绚烂文化的创造者。

1900年,莫高窟藏经洞被意外发现。据统计,藏经洞出土的各类文物共7万余件,其中,由于历史原因约有4万余件流失海外。2025年5月,“数字藏经洞”数据库平台对外发布,实现了流失海外敦煌文物在数字世界的“重聚”。

敦煌研究院文物数字化研究所副所长丁晓宏介绍,推动流失海外敦煌文物数字复原也是《国家“十四五”文物保护科技创新规划》里面的一个重要任务。上线4个多月以来,数字藏经洞全球的访问国家达到了29个国家,访问量将近3万人次。

西藏:打卡文创里的“宝藏” 可带走的高原记忆

近年来,越来越多的游客前往西藏,追寻自己心中的诗和远方,西藏也将文化旅游产业列为九大特色产业之一,持续推进文化和旅游深度融合、高质量发展。2025年1至8月,西藏共接待国内外游客5700多万人次,同比增长11.3%,文化产业产值超100亿元。壮美的景色、吸睛的文创,让西藏的“宝藏”成为可以带回家的高原记忆。

最近,在社交媒体上总能刷到布达拉宫直发的抱枕、挂件这样的文创产品。这个书签就是将布达拉宫的外墙进行艺术化处理,既美观实用,又带火了一个网红拍照打卡点。这个布达拉宫文创体验馆,还藏着更多意想不到的创意。

布达拉宫文创在刚“开张”时,还带着点“严肃范儿”,主打馆藏文物复制品。可慢慢发现,游客们更想把布达拉宫的记忆“握在手里、用在日常”。这几年,工作人员研发出了400余种,1000多件文创产品,2024年销售额比2015年增长近10倍。

藏面是西藏老百姓日常生活中最常见的食物之一,现在除了来上这么一碗藏面,远道而来的游客还可以选择把它带回家。在文创品牌快闪活动的现场,藏面并不是茶馆里售卖的实物,而是像这样毛茸茸的文创产品。游客们还可以根据自己的喜好添加配料,做一碗专属藏面带回家。

从布达拉宫的宫墙纹路到藏茶馆里的一碗热面,传统文化正借着创意设计,悄悄“钻进”现代生活里。这些会“讲故事”的小物件,把高原的阳光与祝福,都悄悄揣进了日常里。

贵州:文化新活力 山乡发展新IP

在贵州的山水间,文化的活力从不缺席。黔东南的绿茵场聚人气,“村超”赛事让乡土激情火遍全国;西江千户苗寨的篮球场变T台,“村T”秀让银发绣娘走上时尚舞台。贵州用一场场全民参与的文化盛宴,让沉淀于山野的民族特色、乡土风情成为文旅赋能乡村振兴的鲜活注脚。

这里是有着苗族文化露天博物馆之称的黔东南州雷山县的西江千户苗寨。此时,寨子里的篮球场已经变成了走秀的T台,来自于周边市县的苗族、侗族等多个民族的同胞们正身着节日的盛装,迈着从容自信的步伐,向游客们展示着各自民族的风采。

自2024年夏天从苗岭深处火爆“出圈”以来,贵州“村T”已经成为贵州多元民族文化的一个崭新的符号,还成功登上了中国国际时装周、联合国气候大会等举世瞩目的舞台,让沉淀于山野的民族非遗技艺焕发出时代的光彩。2024年至今,黔东南州苗族刺绣、侗族织锦等手工艺品同比销售增加两倍以上。