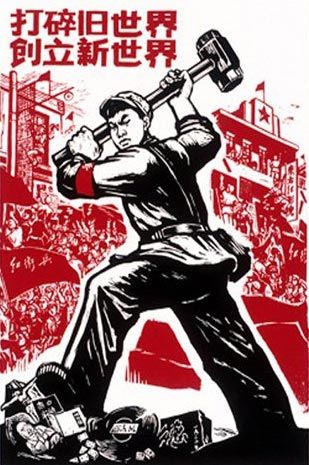

“文革”宣传画

文化大革命,作为中国当代一场重大的政治运动,已经被执政党以中央文件的形式彻底否定。但近年来,社会上要求彻底反思、清算“文革”罪行的呼声仍不绝于耳,在中国决心走向法治国家的今天,这种呼声显得尤为迫切。

我们为什么呼吁清算“文革”?因为这场中国绝大多数民众都以不同形式主动或被动参与到的运动,对法治的破坏极为彻底,制造了不计其数的冤假错案。这些案件产生的主要依据是“文革”期间那些众所周知的规定、通知,同时在具体执行中,有些专案组还制定过一套“审讯程序”,在某种程度上,这种微观材料更能展示“文革”的荒谬性。只有彻底揭破这种荒谬性,才能让我们的国家保持清醒的头脑和健康的肌体,才不会重蹈那场代价沉重的历史浩劫。

审讯范本:十五个“怎么办”

笔者手头有一本“文革”时期的原始材料《审讯工作的十五个怎么办?(草稿)》,这是一本珍贵的手抄本,如实反映了“文革”时期政治生活的一个侧面。

作为一份资料,材料自身缺陷不少。可能是原收藏者担心文本的流出单位,将封面撕去,结尾只落款了日期为“一九七一年六月八日写”。所用纸张为常见的普通双行信笺,信笺页眉印有“最高指示:要斗私,批修。”

因为字数较多,前后笔迹有些变化,出现多种笔迹,但主要誊写者笔迹占四分之三。

从文字上看,编纂者文化水平不高,文字能力相当一般,文字体例不统一,尤其“交代”与“交待”使用很随意,虽然两个词的词性一致,但在同一文案、同一内容事件的指向中,应统一使用。编纂者语言明显贫乏,多次反复使用一个俗语,如“竹筒倒豆子”,用了有六七次。此外,材料中有相当数量的错字、别字。

可能在审讯工作中经常遇到一些反复出现又比较典型的问题,编纂者集中提出了十五个问题:

一、当敌人矢口否认罪行时,怎么办?

二、当敌人对反动派抱有幻想,拒不交代罪行时,怎么办?

三、当敌人回避犯罪事实,想蒙混过关时,怎么办?

四、当敌人反动气焰嚣张,猖狂反扑时,怎么办?

五、当敌人畏罪,怕交代了也不能从宽处理,准备长期坐监时,怎么办?

六、当敌人有侥幸心理,认为他的罪行不会暴露时,怎么办?

七、当敌人耍两(面)派,口头表示认罪,实际上避重就轻不老实交代时,怎么办?

八、当敌人耍花招以假代真掩盖真实罪行时怎么办?

九、当敌人否认罪行动机和目的时,怎么办?

十、当敌人只讲供认现行活动,不交代历史罪行时,怎么办?

十一、当敌人怕罪恶大,得不到从宽处理,对党的政策半信半疑时,怎么办?

十二、当敌人对前途感到绝望,有想死的念头时,怎么办?

十三、当敌人表示已经进了监狱,就是交代也晚了得不到从宽时,怎么办?

十四、当敌人不交代罪(行),试探摸底时,怎么办?

十五、当敌人翻按(案)时,怎么办?

在这十五个问题中,一律使用了“敌人”的概念。这个词完全符合“文革”语言特征,本身又具有军事化和政治化色彩,说明这些“敌人”并非或者说首先不是刑事方面的犯罪分子,而是被认为对政权有敌对性的那类人。

什么样的人才算“敌人”、对政权有“敌对行为”呢?对于编纂者和审讯人员来说,“敌人”的类型是不言自明的,因此没有解释。虽然材料没有明确界定“敌人”的具体范围、没有进行任何定义,但从整个文本并结合“文革”期间发布的几个文件规定来看,无非是“地富反坏右”这样的黑五类,以及国民党统治时期的军政警人员、国民党员、三青团员这类带有公务、党务性质的人员。

材料中,除“敌人”是通称外,在具体条款中均使用了特称,这样也能大体可以看出“敌人”的范围。材料中只指出了“罪名”(当然不是法定罪名),没有对“罪行”进行定义,但只要被审讯者够得上“敌人”,这个材料就可以成为具有指导性的通用范本。

在每一个问题的下面都有如何对付“敌人”的办法,最重要和最常见的手段是向“敌人”宣讲政策,所谓“政策攻心”。能促使“敌人”认罪的完全不是法律条文,而是无产阶级专政的威力,所有十五个问题中,除个别条款外,都要向“敌人”宣读最高指示、毛泽东语录,有时候还要宣讲马恩语录,其中几条还特别规定了“敌人”要学习毛泽东著作的范围。